SNS運用の教科書丨大事なポイントをまとめて解説【保存版】

作成日:2021年4月8日

SNSマーケティングをこれから始めるとき、運用を見直したいとき、重要なことは何でしょうか。考え方やポイントなどが数多く語られており、求める情報にたどり着くことも大変かもしれません。

この記事は、SNSマーケティングを行うにあたり分からないことや確認したいことが出てきた場合に参照する「教科書」になることを目指し、SNSマーケティングの基本やアカウント戦略、コミュニケーション方針、運用体制、外注する際の判断軸、効果測定の考え方などを幅広くご紹介します。また、SNSアカウントを自社で運用するか、それとも運用代行会社などに外注するかを判断する際のポイントもご説明します。

すでにSNS公式アカウントを運用している方も、基本を見直したり運用を振り返ったりすることのできる内容です。目次から興味のある項目をお読みいただくのもおすすめですので、ぜひお役立てください。

トライバルメディアハウスは「SNSアカウントをどのように運用したらいいか分からない」「アカウントの役割や効果測定に悩んでいる」企業をご支援しています。SNS運用にお困りの方はお気軽にご連絡ください。

SNSマーケティングの強みとは?

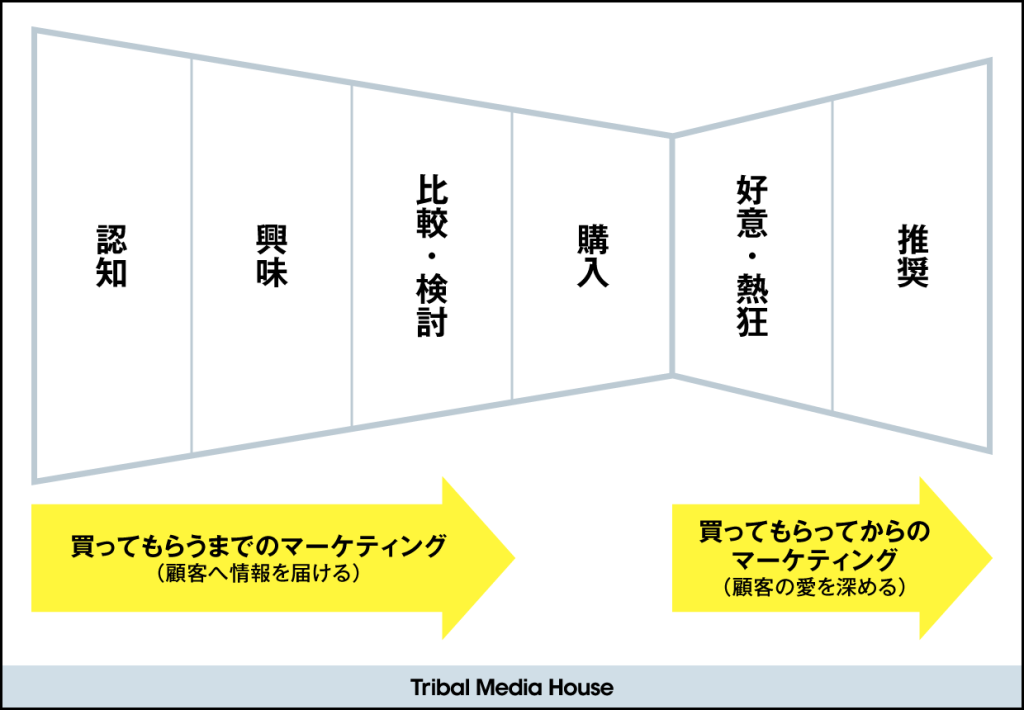

SNSマーケティングは「買ってもらうまで」と「買ってもらってから」の両方に強みがあります。以下の図は、サービス・商品の「認知」から「購入」、「推奨」までの流れを表したマーケティングファネルです。

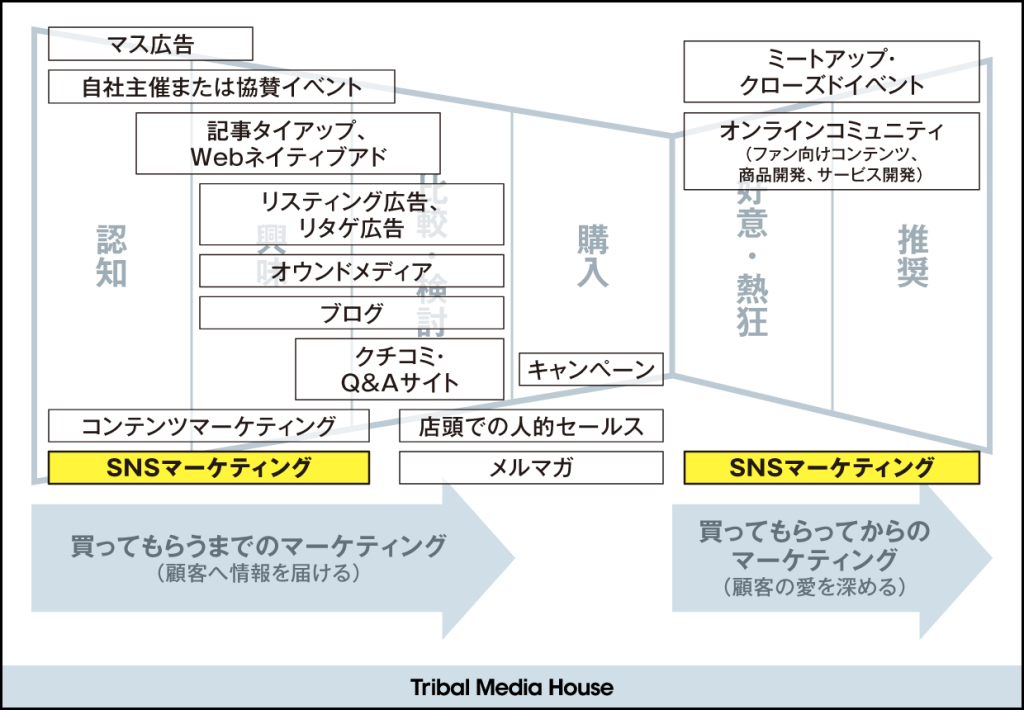

そして、マーケティングファネルに各施策を当てはめたのが以下の図です。

SNSマーケティングは、マーケティングファネルの「認知」から「興味」までの部分と、「好意・熱狂」「推奨」部分に効果を発揮します。

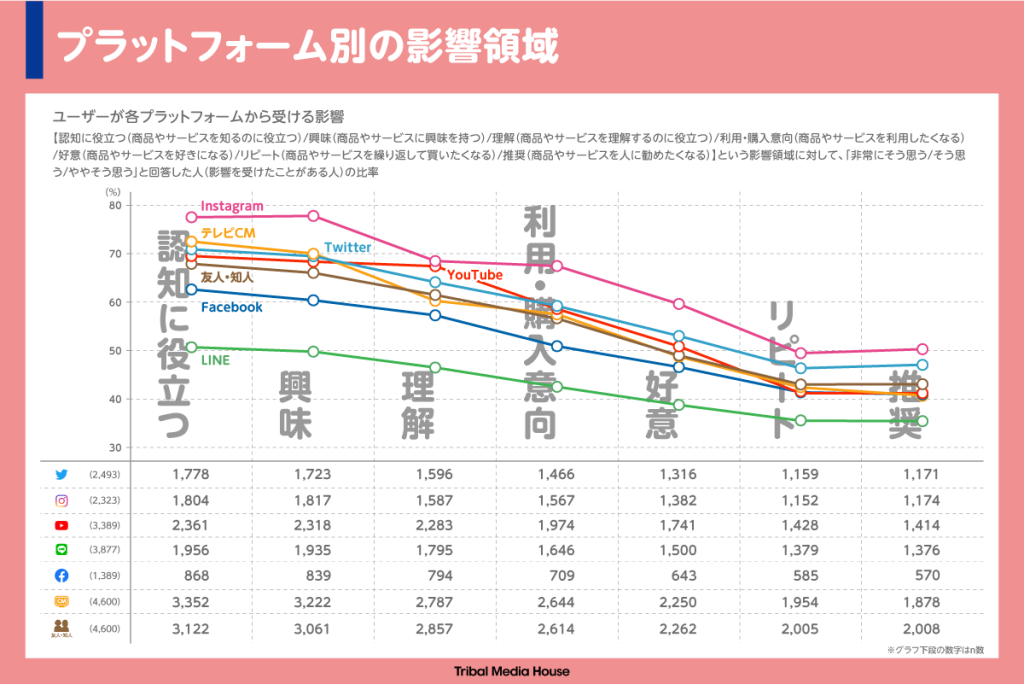

2020年6月にトライバルが実施した「“売りにつながる”ソーシャルメディアとインフルエンサーの実態調査」では、マーケティングファネルにおける各プラットフォームの影響力が明らかになりました。

Instagramはファネルのどの項目も傑出しており、「認知」「興味」はテレビCM、「理解」はYouTube、「利用・購入意向」から「推奨」まではXが2番目に高い結果となりました。

生活者の購買行動において、SNSが強い影響力を持つことをお分かりいただけたのではないでしょうか(ブランドや商品・サービスによって、必ずしもSNSマーケティングが効果的ではない場合もあります)。

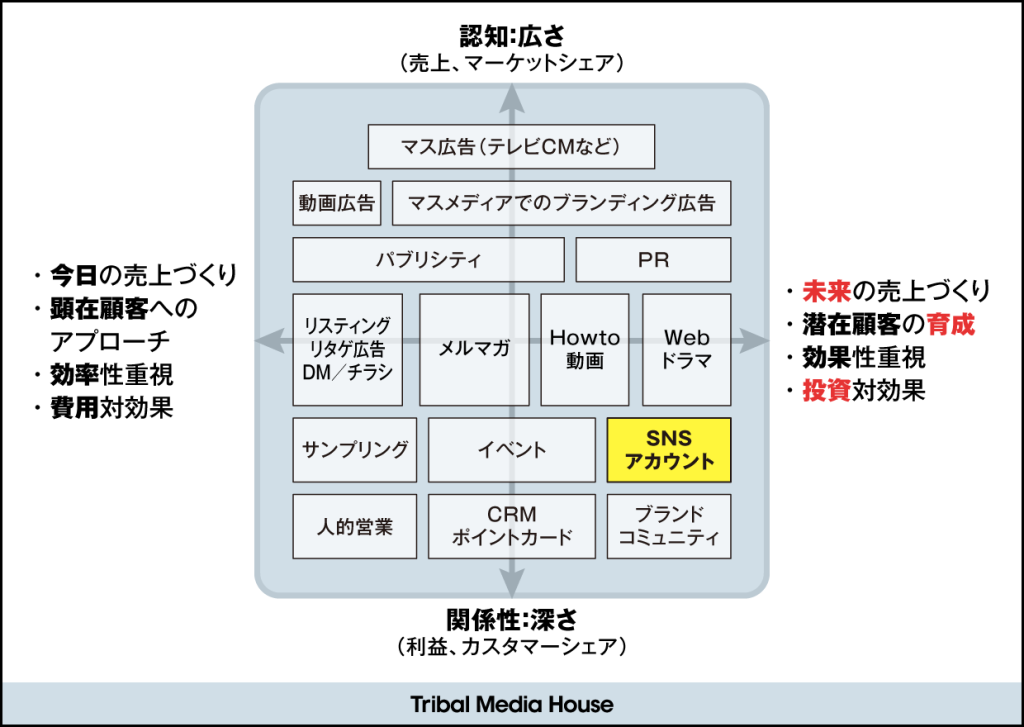

SNS運用の役割は未来の売上づくり

SNSマーケティングのなかでもSNS運用は、アカウントを立ち上げればすぐに生活者と直接コミュニケーションがとれる、取り組みやすい施策です。

日々投稿することで、少しずつフォロワーとエンゲージメント(いいねやコメントなど、ユーザーからのリアクション)を増やしていくことができますが、(広告を運用しない限り)短期的な効果は期待できません。以下の図は、SNS運用や他のコミュニケーション施策を役割ごとに区分したものです。

SNS運用の特徴は「関係性を深め、未来の売上につなげること」で、中長期的な運用によって成果を少しずつ積み重ねることができます。そのためには、明確な目的(運用によって達成したいこと、ゴール)を設定し、PDCAを繰り返すことが不可欠です。

成果を実感できるまでに時間はかかりますが、フォロワーとのコミュニケーションを継続することで、アカウントは企業やブランドの “資産” になり効果も持続します。

SNS運用において重要なアカウントの戦略を考える

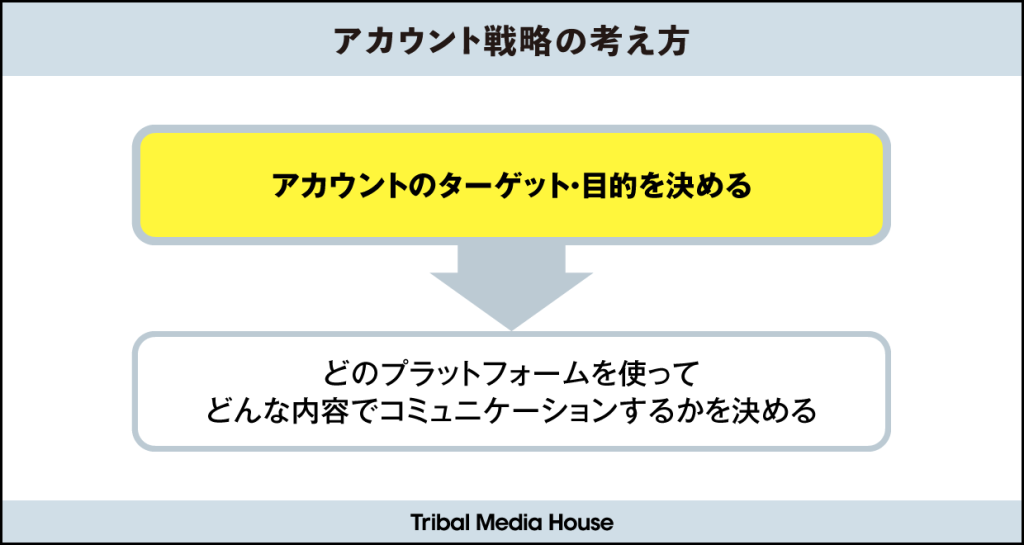

ここからはSNS運用を開始する際に考えたいアカウントの戦略について、以下の流れでご説明します。

まずは、アカウントのターゲットと目的を決めましょう。競合企業やブランドを鑑みたうえで自社を俯瞰し、今の課題を解決するために、誰に向けて(SNS運用をして)どうなって欲しいかを考えるのがポイントです。

ターゲットの切り口は

- 競合がシェアを占めている層

- 自社の商品・サービスの認知度が低い層(若年層など)

- すでに自社の商品・サービスのユーザーである層(既存ファン)

などが考えられます。年齢層や性別といったデモグラフィック属性だけではなく、どういった興味や関心を持っている人たちなのかなども考慮しておくと、コミュニケーションの内容も決めやすくなります。

アカウントの目的では、SNS運用によって達成したいことやゴールを掲げましょう。以下が例として挙げられます。

- 好意度の向上(ブランドや商品、サービスを好意的に感じる人を増やす)

- 購入意向の向上(機会が訪れたら商品やサービスを購入したいと感じる人を増やす)

- 想起率の向上(「◯◯といえば△△」と、自社の商品やサービスを想起する人を増やす)

また、目的の達成をどんな指標で、どのように測るのかをあらかじめ決めておくことで、SNS運用自体の効果を測ることができます。トライバルは定期的に(1年や半年などの期間で)アンケート調査の実施を推奨しています。

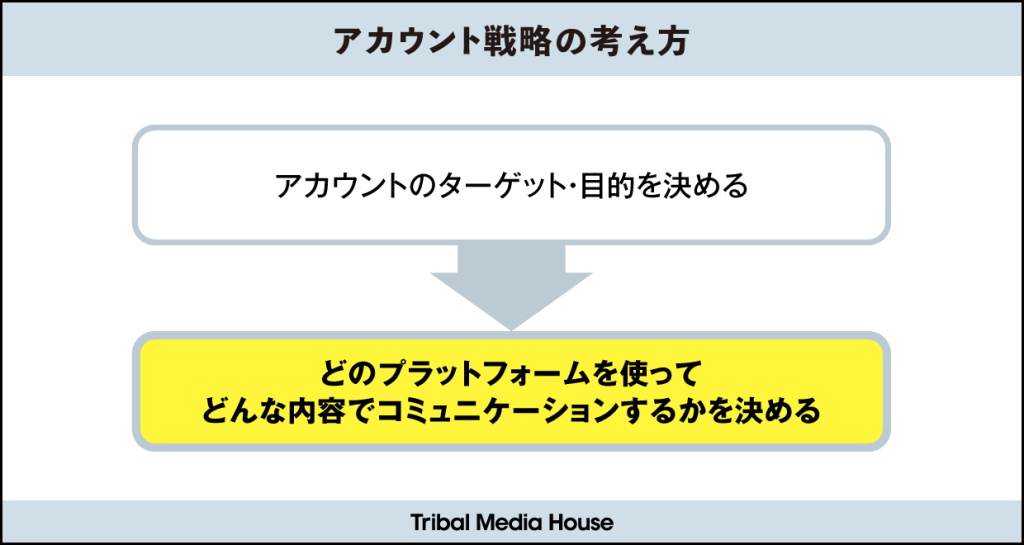

目的とターゲットが決まったら、どこで(プラットフォーム)、どんな内容でコミュニケーションするのかを決めましょう。

XとInstagramを利用するユーザーは比較的若年層が多く、Facebookユーザーは年齢層が高いように、プラットフォームごとに違いがあります。また、Xは比較的フランクなコミュニケーションが好まれる一方で、Instagramは世界観のあるビジュアルや有益な情報がリアクションされやすいこともあり、それぞれの特徴や利用できる機能が異なります。ターゲットにあったSNSを選びましょう。

また、ターゲットに対してどんなコンテンツを発信するのか、コミュニケーションの方針(コンテンツのコンセプトやカテゴリーなど)を決めておきます。BtoCブランドのカテゴリーには「商品の紹介」や「開発の裏側」などが挙げられます。コンテンツ内容については、次の見出しで詳しくご説明します。

SNS運用におけるコンテンツの考え方

アカウントの戦略について考えたら、次に具体的なコンテンツについて決めましょう。コンテンツ内容を考えるには、まずSNSユーザーがどのようにコンテンツに触れているのかを知る必要があります。

SNSへの向き合い方は、大きく以下の2つに分けられます。Instagramは能動的接触(検索行動など)もみられますが、一般的にSNS全体では受動的接触であることがほとんどです。

- 受動的接触(特に明確な目的を持たずにSNSを開き、タイムラインを眺めているときにたまたま表示されたコンテンツを見る・リアクションすること)

- 能動的接触(明確な目的を持ってSNSを開き、検索してコンテンツを見る・リアクションすること)

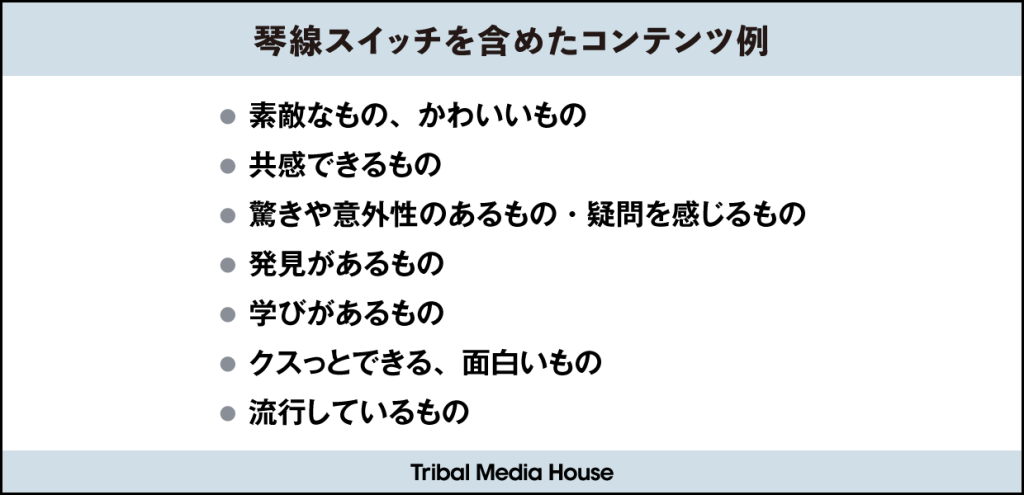

タイムラインには多くの情報が流れており、ユーザーは指先で次々にコンテンツをスクロールしているため、コンテンツづくりで重要なのは魅力的な内容によって「指を止めてもらえるかどうか」です。そのためには、以下の例のように「琴線に触れるスイッチ」をコンテンツに含めることがポイントです。

また、コンテンツを作成するときは以下の基本もおさえておきましょう。

- 目を引く画像や動画を積極的に活用する

- 読み進めたくなる見出しをつける

- 分かりやすい投稿文を書く(難しい言い回しや言葉を使わない)

- リーチ獲得を意識した投稿機能やハッシュタグを選ぶ(主にInstagram。Xは内容に応じて活用を検討する)

まずは、受動的接触ユーザーに「指を止めてもらえるかどうか」と「リアクション(いいねやRTなど)をしたいと思ってもらえるか」の2点を意識してみてください。

SNS運用体制やオペレーション

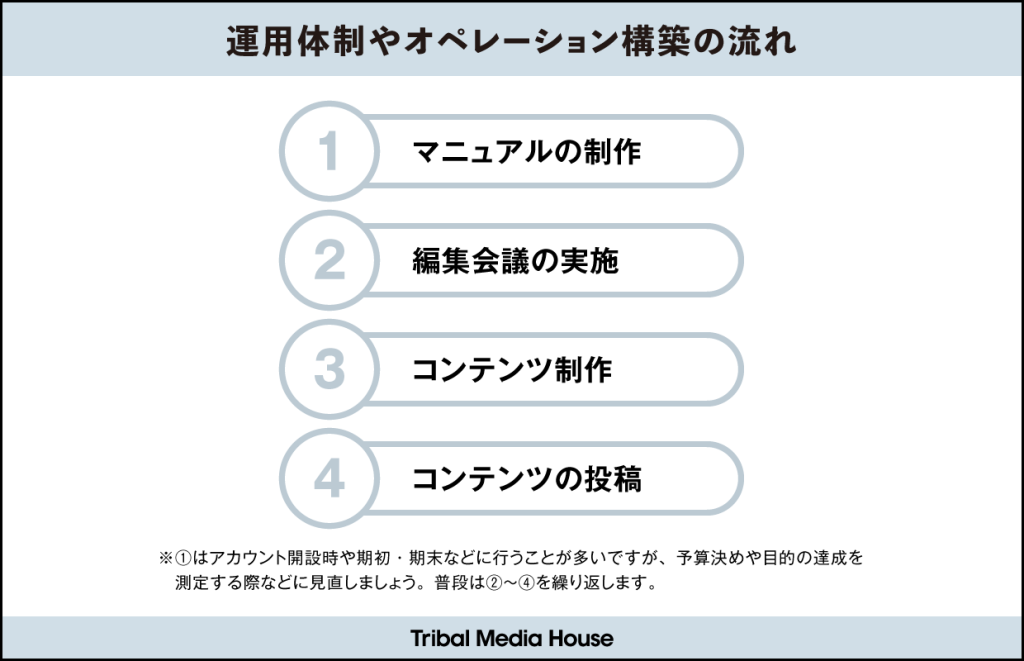

アカウントの戦略やコミュニケーションの方針について決めたあとは、以下のような流れでSNS運用の体制やオペレーションを決めていきましょう。

①マニュアルの制作

アカウントの戦略をはじめ、以下のような内容をマニュアルにまとめておくと、運用の属人化を防ぐことができるだけでなく引き継ぎの際に役立ちます。

- アカウントの戦略(ターゲットや目的、評価指標など)

- コミュニケーションの方針(コンテンツのコンセプトやカテゴリー、ハッシュタグ、返信対応など)

- アカウントの人物像(擬人化などキャラクター設定の有無、ユーザーに与える印象、プロフィール内容など)

- コンテンツのトーン&マナー(コンテンツの世界観や投稿文の表現、一人称や言葉遣いなど)

- 投稿スケジュール(曜日、時間など)

また、緊急時の対応方法・フローも載せておきましょう。

- コンテンツ内容に誤りがあった、誤投稿したとき

- コンテンツに不適切な内容がコメントされたとき

- SNS運用に起因する・起因しない自社の炎上が発生したとき

- 自然災害が発生したとき など

炎上してしまった場合は、SNS運用に関わる部署だけで対応を完結できないことがあります。広報部門や事業責任者による対応が必要になる可能性もあるため、あらかじめ報告・連絡・相談ができる体制や対応方針を決めておくことをおすすめします。

②編集会議の実施

編集会議では、発信するコンテンツ企画とスケジュールを決めます。数カ月先のコンテンツについて考える場合は、ユーザーの関心事をおさえるためにも、X社が公開する「マーケティングカレンダー」などを参照します。

限られた人数でSNS運用を行うと、企画に悩んだりネタが枯渇したりすることがあるため、できるだけ広い部署や役割の人からアイデアを収集する体制もご検討ください(社内にアカウントを共有し、協力を仰ぐなど)。

③コンテンツ制作

以下の素材を準備して、編集会議で企画したコンテンツを制作します。

- 画像(写真、イラスト、GIFなど)もしくは動画

- 投稿文のテキスト

- 参照先のURL(必要な場合)

- ハッシュタグ など

画像や動画は、SNS運用以外の施策で使用した素材を流用することも考えられますが、オウンドメディアやプロモーションで使用したコンテンツは、自社が主語となった広告色の強い内容である可能性もあります。

ユーザーはコンテンツを能動的に見ていない(受動的に、たまたま見ている)場合がほとんどであるため、ユーザーの指を止めるような、好まれる内容になっているかどうかを確認することが重要です。可能であれば、SNS運用のための素材を用意することをおすすめします。

④コンテンツの投稿

コンテンツを投稿する際の注意点は以下のとおりです。

- 投稿体制や方針を作る

ダブルチェックの体制やチェックリストで誤字・脱字などのミスを防ぎましょう。一人で運用せず、コンテンツの作成者以外が確認することを推奨しています。 - 予約投稿機能を活用する

平日だけでなく土日や夜間に投稿する場合は、予約投稿機能を活用することで、投稿のし忘れなどを防ぐことができます。 - SNS運用専用の端末を使用する

企業アカウントで投稿しようとした内容を、誤って個人のアカウントで投稿しないために(逆も然り)、できるだけ専用のスマートフォン端末を用意しましょう。PCから対応する場合は、シークレットモードの利用がおすすめです。

SNS運用時におさえておきたい各ポリシー

コンテンツ作成前に必ず押さえておきたいのが、SNSごとに設置されているポリシーです。運用に携わる方はこれらのポリシーを確認し、遵守するようにしましょう。

1.Instagramのポリシーについて

InstagramではInstagramコミュニティガイドラインをはじめ、ブランドコンテンツポリシー、Metaプラットフォーム利用規約、開発者ポリシー、音楽ガイドラインなど複数のポリシーが設置されています。

コミュニティガイドライン

例えばコミュニティガイドラインでは、Instagram上でのコミュニケーションについて規定されており、以下のような内容が明記されています。

・「いいね!」、フォロー、シェアを人為的に集めないこと

・同じコメントやコンテンツを繰り返し投稿しないこと

・利用者の同意を得ずに商業目的で繰り返し連絡しないこと

※参考:Instagram コミュニティガイドライン

ブランドコンテンツポリシー

ブランドコンテンツを投稿する利用者は、ブランドコンテンツツールの使用を義務付けるブランドコンテンツポリシーに準拠する必要があり、ブランドコンテンツを投稿する際にはタイアップ投稿ラベルを使用することが義務付けられています。企業アカウントの運営だけでなく、企業アカウントが実施するインフルエンサーを利用したキャンペーンなどを実施する際は、ブランドコンテンツポリシーをご参照ください。

コミュニティフィードバックポリシー

コミュニティフィードバックポリシーは、2022年6月に設置された新しいポリシーです。「コミュニティフィードバック」とは、ユーザーが商品やサービスに対して投稿する評価やレビューなどを指します。このポリシーは、ユーザーの投稿が実際に購入した経験に基づいたものであること、また不正や関連性のない投稿を排除することを目的に設置されました。

Instagramの運用にあたっては、これらのポリシーを踏まえ、以下の2点について遵守するようにしましょう。

・インフルエンサーなどのユーザーに投稿を依頼する際は、本人の経験に基づく内容を発信すること

※参考:コミュニティフィードバックポリシー

2.Xのポリシーについて

Xは、すべてのユーザーが自由に、安心して公共の会話に参加できるようにポリシーを設けており、ユーザーはこれを遵守しなければなりません。大きくセキュリティ、プライバシー、信頼性の3つの項目に分類されています。暴力や嫌がらせ、またそれに類する行為を禁じているほか、無許可での他ユーザーの個人情報公開やツイート、スパム情報の人為的な拡散などを禁止しています。

またSNS運用にあたって一度目を通しておきたいのは、著作権に関するポリシーと商標に関するポリシーです。著作権に関するポリシーでは、著作権に関する問題が規定されているほか、著作権問題の報告方法などが明記されています。商標に関するポリシーでは、企業ブランドや人物・企業の名称の使用に関する問題について規定されています。

この他にも多数のポリシーが設定されていますので、詳しくは以下のページをご参照ください。

3.TikTokのポリシーについて

TikTokでは、すべての人に安全で快適な場所を提供する一連の規範と共通の行動規範を示すものとして、コミュニティガイドラインを設置しています。

安全性、多様性、包括性、信頼性が優先される旨や、他人の著作権、商標、知的財産権を侵害するようなコンテンツなど、コミュニティガイドラインに違反するコンテンツはすべて削除の対象となると書かれています。

また、TikTokはオリジナルで楽しいコンテンツによる肯定的な体験を維持することを重視しているため、ユーザーが新しく創造的な編集を加えていないコンテンツはオリジナルではない低品質のコンテンツと見られ、おすすめフィードへの表示推奨の対象外になると記されています。QRコードを含む投稿も、有害なサイトやアプリに誘導するコンテンツと見られる可能性があるため注意が必要です。詳しくは以下のページをご覧ください。

4.YouTubeのポリシーについて

YouTubeでは、すべてのユーザーやクリエイターが楽しく利用できるよう、ポリシーとコミュニティガイドラインが設置されています。それぞれ以下のページをご覧ください。

ユーザーやクリエイターのセキュリティを維持する方法や不適切なコンテンツを報告・ブロックする際の方法については「YouTube を安全にご利用いただくために」というページに掲載されていますので、こちらもご覧ください。

また、クリエイター向けの最新情報は「YouTubeクリエイター」というチャンネルでも紹介されています。話題のトピックや製品情報など、最新のニュースはチャンネルをご覧ください。

5.LINEのポリシーについて

LINEでは利用者に対して利用規約を定めるほか、プライバシーポリシー、ユーザーデータポリシーを設置しています。さらにLINE法人向けサービスにも基本約款を定めています。とくにユーザーデータポリシーでは、ユーザーに関わる情報を取り扱うにあたって記載されている事項を遵守しなければなりません。サービスの利用者は、不正アクセス、不正利用を防止し、LINEユーザー情報を適切に保護する必要があります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

SNS運用代行とコンサルティング会社を選ぶ際の判断軸

SNS運用にあたっては、多くの決めるべきことややるべきことがあり、プラットフォームの仕様や機能も日々変化するため最新情報のキャッチアップにも時間がかかります。その業務は決して簡単ではないため、自社にSNS運用のノウハウがない場合や予算が確保できる場合には、外部パートナーに業務を委託(外注)することもひとつの方法です。

その際には、企業やブランドの成果につながるコミュニケーションを行うためにも、運用をすべて外部に委託するのではなく、社内で内容を監修することも重要です。

SNS運用代行とSNSコンサルティングとの違い

SNS運用代行と似たサービスに、SNSコンサルティングがあります。一般的には次のような違いがありますが、明確な線引きはなく、業務範囲が重なる部分も少なくありません。

SNS運用代行

SNS運用代行では、投稿コンテンツの作成や投稿作業、ユーザーとのコミュニケーションなどの業務を行います。社内に運用のための人的リソースがない場合にアウトソーシングできるのが、運用代行の特徴です。

SNSコンサルティング

一方でSNSコンサルティングでは、運用方針の立案や施策提案、ソーシャルリスニング、効果測定のためのレポート作成などを行います。

戦略は一度策定して終わりではなく、取り組みながら振り返り、状況に合わせて柔軟に変えていくことも重要です。戦略があってはじめて運用が成り立ちますし、運用してはじめて戦略の良し悪しがわかることもあります。運用戦略の策定に苦慮する場合に依頼できるのが、SNSコンサルティングの特徴です。

SNS運用代行やSNSコンサルティングを選ぶ際のポイント

依頼先の選定時には、以下のような項目に注目しましょう。

1.実績や得意分野を知る

SNSにはさまざまなプラットフォームがあり、それぞれで扱われるコンテンツのジャンルも多彩です。また、プラットフォームやジャンルごとに運用のノウハウが異なります。そのため事業者ごとに過去の実績や得意とする分野を把握することが重要です。そのうえで、自社やブランドの方向性と照らし合わせ、適切な会社を選びましょう。

2.費用面と業務内容について把握する

SNS運用代行、SNSコンサルティングといっても、その内容は多岐にわたります。「戦略策定」を例に挙げても、投稿内容の方向性を決めるための「コンテンツ戦略」だけを指す場合もあれば、SNSにおけるコミュニケーションコンセプトやKGI・KPI設定までを含む「コミュニケーション戦略」を指す場合もあります。

運用代行の費用感については、投稿単位で受ける場合と、運用の伴走やキャンペーン実施などを求める場合とで異なります。月額費用の違いで業務内容が異なる場合もあるので注意が必要です。任せたい業務内容を明確にした上で、それに適した業務を担ってくれる会社を見つけましょう。

3.今の課題によって選ぶ

SNS運用代行やSNSコンサルティングは、企業の課題によってどちらに依頼するか選ぶことをおすすめします。一般的にSNS運用は、アカウントのフォロワーとつながりつづけるために、コンスタントに投稿することが求められます。そうした運用にかけるリソースが確保できない場合は、一緒に運用してくれるような代行会社に委託するのがいいでしょう。

一方、運用に取り組むものの思うような成果が得られない場合には、代行だけでなくコンサルティングまで提供する会社に相談するのがおすすめです。

SNS運用の効果測定とは

SNS運用は、定期的に効果測定をすることが大切です。あらかじめ定めた目的に沿って効果が出ているのかを確認し、改善を繰り返しましょう。効果測定には、2つの注意点があります。

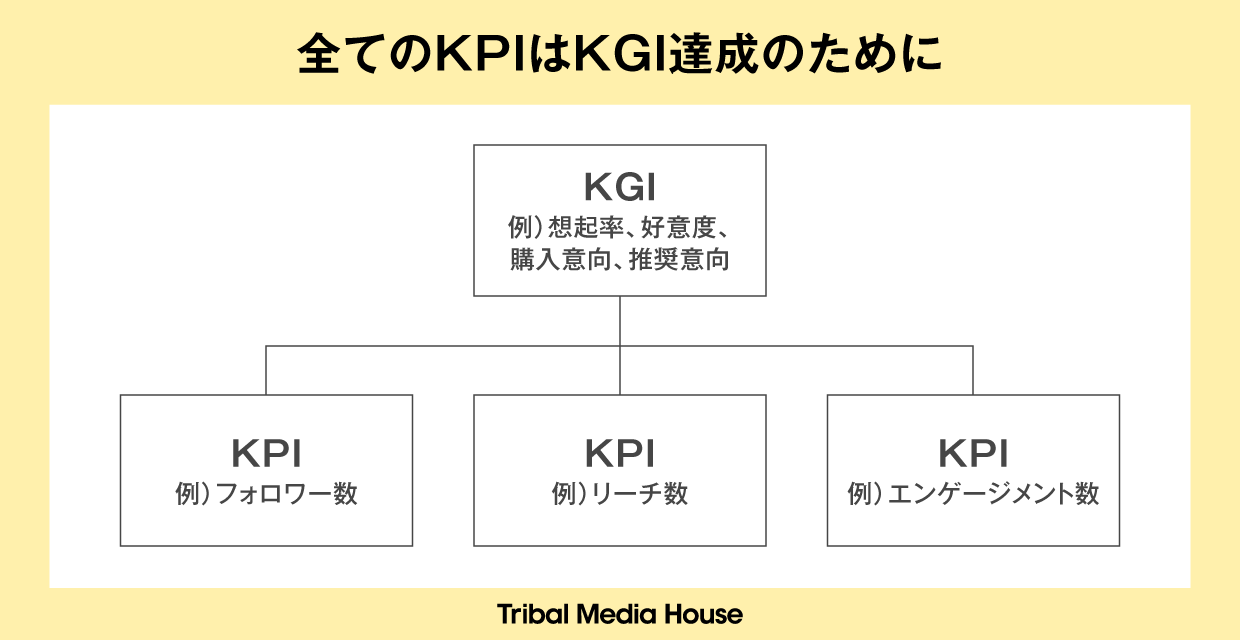

1.目的(KGI)と中間指標(KPI)を分けて測定する

SNS運用において主要な効果測定指標となるエンゲージメント(いいねやコメント、RTなど)は、目的(KGI)を達成するための中間指標(KPI)です。KPI測定だけでなく、アンケート調査などで定期的にKGI測定を行いましょう。

2.測定結果を改善につなげる

効果測定の目的は改善することなので、測定すること自体が目的にならないように注意しましょう。効果測定をした後に、得られた示唆から何を改善すべきか(ネクストアクションは何か)を導き出すことがポイントです。

また、効果測定をおこなう際、アカウントや投稿コンテンツの評価をするためには「比較する基準」が必要です。例えば、3C分析が比較基準として活用できます。

- 自社分析(前月比や前年比など、過去のコンテンツと比較する)

- 競合分析(競合のアカウントやコンテンツと比較する)

- 市場分析(SNSで話題のコンテンツと比較する)

測定結果をもとに振り返りをする際は、結果の要因を考察して、以下のような切り口でネクストアクションを考えましょう。

- 良かった点を他コンテンツでも活用する

- 悪かった点を改善する

- 市場の動向や競合をチェックし、話題になった投稿やトレンド、新機能などを活用する

SNS運用やSNSマーケティングに関するおすすめ本

ご説明した内容への理解をさらに深めるには、関連書籍をお読みいただくのもおすすめです。SNS運用やSNSマーケティングに関する本はとても多いので、迷われた際は以下の4冊をぜひ手に取ってみてください。

『ソーシャルメディア四半世紀 情報資本主義に飲み込まれる時間とコンテンツ』

国内ソーシャルメディア企業の「これまで」を俯瞰し、「これから」の羅針盤となるインターネットの歴史書。グリー株式会社を創業した田中良和氏、株式会社はてなを創業した近藤淳也氏、株式会社メルカリを創業した山田進太郎氏など、著名な起業家約50人が国内ソーシャルメディアの25年間を振り返ります。

また情報社会学者である著者・佐々木裕一氏が2001年から5年おきに実施した、国内主要ネットメディア企業への定性調査の情報も掲載。インターネット、あるいはソーシャルメディアのこれからを知る手がかりになりそうな一冊です。

『僕らはSNSでモノを買う』

著者である飯髙悠太氏は、 SNSコンサルティング事業を手掛ける株式会社ホットリンクの執行役員CMOを務め(出版当時)自身も複数の企業でのアドバイザーを務めるほか、100社以上のコンサルティングを担当。

SNS運用で欠かせないユーザー生成コンテンツ(UGC)を起点にした購買プロセス「ULSSAS(ウルサス)」を軸に、SNSが商品やサービスの購入に与える影響を紐解き、SNSを活用する方法をわかりやすく紹介した1冊です。

『売上の地図 3万人を指導したマーケティングの人気講師が教える「売上」を左右する20のヒント』

トライバルメディアハウスの代表を務める池田紀行が2022年に発刊。「売上づくりの迷路から脱却するための地図」をコンセプトに、売れない理由や売れる流れを見出すためのノウハウを網羅的に掲載しています。

本書では、売上に影響を与える20個の説明変数を構造化し「売上の地図」として提示。相互に連動する説明変数の関係性を “見える化” しました。SNS運用が売上にどのように影響を与えるのか、についても掲載しています。

『SNS別 最新 著作権入門 「これって違法!?」の心配が消える ITリテラシーを高める基礎知識』

SNS運用にあたり、必ずぶつかるのが著作権に関する疑問。その解決を試みるのが『SNS別 最新 著作権入門』です。

弁護士でありながらYouTuberとしても活躍する著者・井上拓氏が、SNSにおける著作権の疑問をわかりやすく解説。炎上したケースや炎上した際の対処法、本記事でもご紹介したようなSNS各社のガイドラインまで幅広く掲載した、画期的な一冊です。

SNS運用において大切なこととは

SNSマーケティングの強みからアカウントの戦略、コミュニケーションの方針、運用体制やオペレーション、外注する際の判断軸、効果測定まで幅広くご紹介しました。

SNSを運用するうえでもっとも大切なことは、担当者自身がSNSを積極的に活用し、楽しむことです。ユーザーが何を好み、どんな機能を使い、どのようにコミュニケーションしているのかを利用しながら実感することで、新しいアイデアや課題解決につながるヒントが見つかります。

SNSは今も目まぐるしく変化し、新しいトレンドが生まれては消えていて、最新情報を把握するだけでも負荷は大きいと思います。もしトライバルメディアハウスがお力になれることがあれば、以下よりお問い合わせください。サービス内容のご紹介や具体的なご相談など、お気軽にご連絡いただけると嬉しいです。

「認知は高いはずなのに、思うように売れない」「なかなか成果が出ない」などのお悩みはありませんか。

実績豊富なコンサルタントがサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

SNSマーケティングに関するおすすめ記事

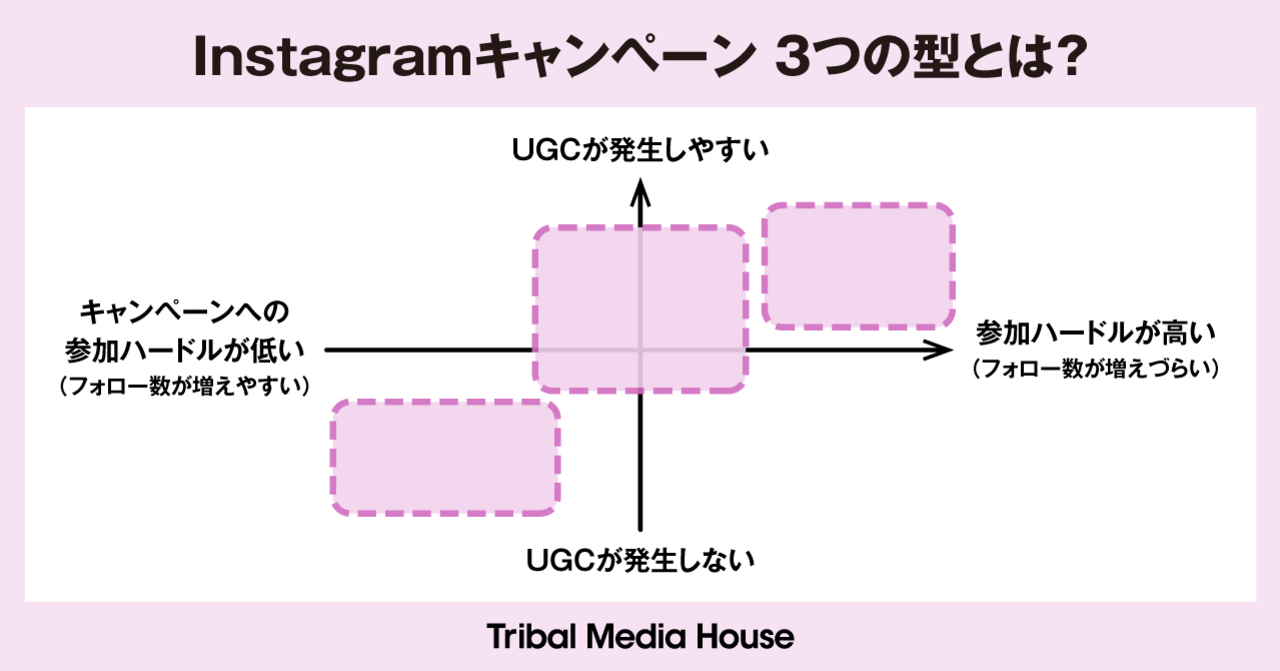

「おすすめ本」のところでも触れましたが、ユーザーによる投稿や写真、ブログなどのコンテンツを指す「UGC(User Generated Content)」が注目を集めています。本記事でご紹介した運用のセオリーに加えて、UGCを増やすための運用やキャンペーンについて興味のある方は、以下もあわせてご覧ください。

SNSの現況と「UGCが増えると売上につながる」ことについて解説しています。また、UGCを増やすために、具体的にどういった運用を行うべきかをご紹介しています。

SNSマーケティングの現況を確認し、重要性が高まっているクチコミ(UGC)の注意点を整理したうえで、今取り組むべきSNSマーケティングの最適な戦術を考察します。

SNSのなかでもXに注目し、Xアカウント戦略の考え方をご紹介しています。

本記事では、Xアカウント戦略の大切な考え方や必ず知っておきたいポイントをご紹介します。アカウントの立ち上げを考えている方だけでなく、今一度見直したいという方にもおすすめです。ぜひご覧ください。

以下の記事では、Instagramのアカウント戦略についてご説明しています。

この記事ではInstagram(インスタグラム)戦略の考え方を解説します。Instagram運用の効果を最大限に高めるためには、戦略を立てることが不可欠。「潜在層」から「推奨」まで幅広くアプローチできるプラットフォームとして引き続き注目のSNSですので、ぜひご覧ください!