購入意向を高めるオウンドメディアの姿とは? すぐに試せる考え方と事例を解説します

消費者は、企業が運営するオウンドメディアをどのような時に見ているのでしょうか?

購入前であれば他の商品と比較・検討したいときに。さらには、絞り込んだ選択肢から購入を決断するための判断材料を探すとき。購入後であれば、使用する商品の使い方がわからないときや不具合などがあった場合に参照します。

一方、ソーシャルメディア活用が盛んな現代は、オウンドメディア以外でも多くの情報を手に入れることができます。GoogleやYahoo! Japanで調べると、ブログや『価格.com』などのクチコミサイトなどが表示される他、TwitterやInstagramに代表されるSNSなどもあります。そうした場の多さ・内容の曖昧さなどから、情報の正確性が疑問視されることも少なくありません。

私たちは、正確な情報を得るために訪問される企業のオウンドメディアは「購入意向を高める」という点で、まだ発展の余地があると考えています。その鍵を握っているのがユーザーからのクチコミです。

本記事では、ソーシャル時代の企業のオウンドメディア(特に企業が運営する商品ページ)をテーマに、その役割と購入意向を高めるためのアイデアをご紹介します。

企業のオウンドメディアが果たすべき役割とは

企業の商品ページは、特に高関与商材・耐久消費財であれば購入前に閲覧されやすく、消費者の購買意思決定に大きく影響しています。

住宅や車、家電製品、保険、旅行の宿泊場所、結婚式会場など、高価で、購入する機会が少ないものであるほど、失敗を避けるために正確な情報を得ようとするのではないでしょうか。

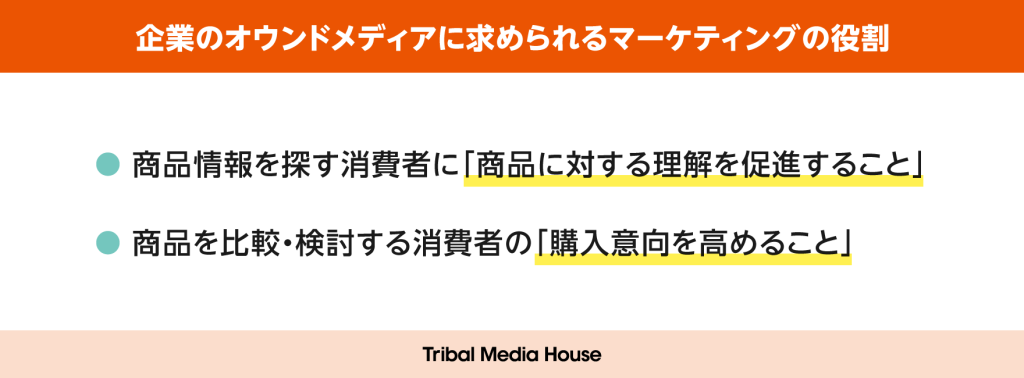

では、正確な情報が掲載され、購入前の情報収集に活用される企業のオウンドメディアに求められるマーケティングの役割は何でしょうか? 大きく以下の2つに分けられます。

1つ目は、正確な商品情報を探す消費者に、商品について理解してもらうための役割です。もう1つは、購入前に選択肢を絞り込みたいという方に、絞り込むための安心感や決断するための情報を与え、購入したいと思ってもらう役割を指します。

多くの商品ページに掲載されている機能や特徴は、前者の「理解促進」という役割を果たしています。プロモーション動画などのコンテンツが掲載されている場合は「興味喚起」も目的のひとつでしょう。

一方で、現代は多くの商品がコモディティ化し、似たような機能や特徴を持った商品が多いため、そうした情報だけでは他との違いが認識しづらいのです。つまり、機能や特徴などの情報によって「理解促進」は実現できても「購入意向を高める」ことは難しいと考えられます。

オウンドメディアで購入意向を高めるために必要な情報は

それでは、購入意向を高め、購入を後押しするには、どのような情報が効果的なのでしょうか。それは、ユーザーからのクチコミです。

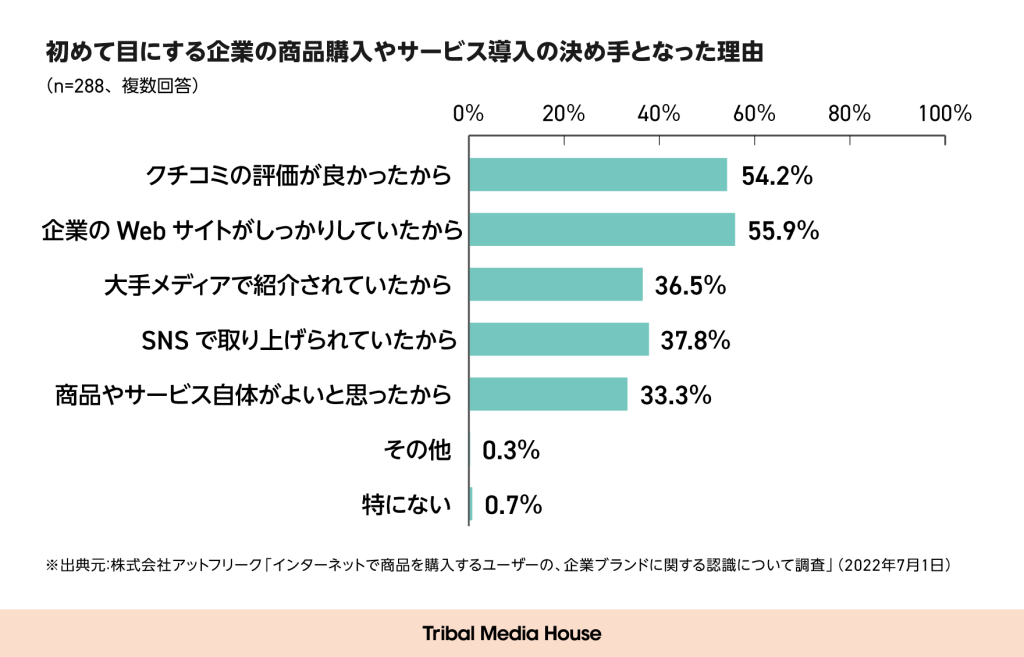

クチコミ? と思われた方にご覧いただきたい調査結果があります。株式会社アットフリークによる調査(※1)では、商品購入やサービス導入の決め手となった理由に「企業のWebサイトがしっかりしていたから」という回答とほぼ同じ割合で「クチコミの評価が良かったから」という回答が挙がっています。

また別の調査(※2)によれば、「インターネットショッピングサイトを対象とし、買い物をする際にレビューをどの程度参考にするのか」を尋ねた設問で、どの年代も過半数以上がレビューを「かなり参考にする」「まあ参考にする」と回答していました。

皆さんの中にも、高関与商材や耐久消費財でどの商品を買うか悩んだ際に、クチコミサイトで調べたり、SNSでハッシュタグ検索をしてみたりした方は多いのではないでしょうか。

私たちの考えるソーシャル時代の企業のオウンドメディアとは、購入の決め手となるクチコミを企業の商品ページに掲載することを指します。そして、クチコミの中でも商品を評価する、推奨するようなクチコミが有効であるということです。

※2 株式会社情報通信総合研究所「GDPに現れないICTの社会的厚生への貢献に関する調査研究」(2016年3月/p.38)

一括りにするのはNG!? クチコミの違いに注意しよう

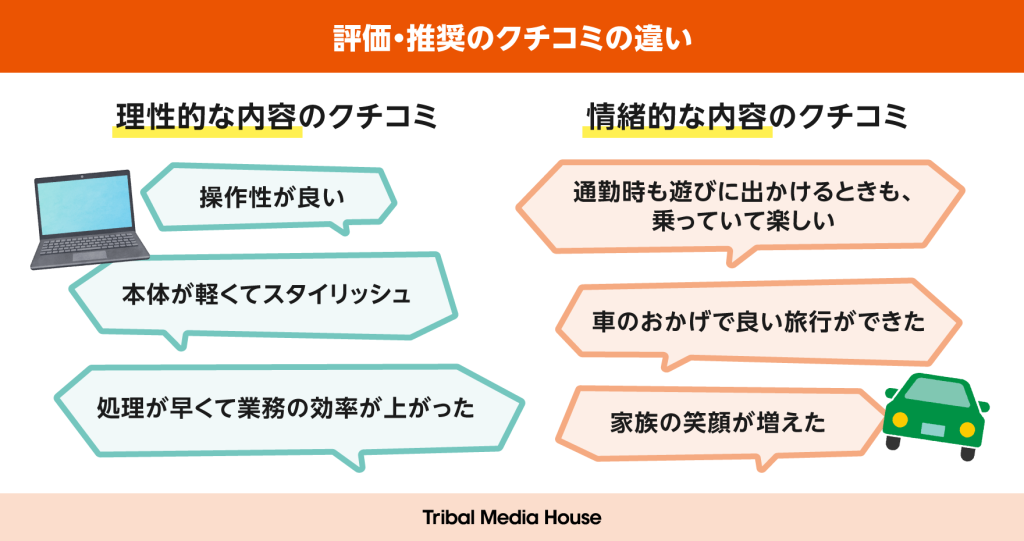

企業の商品ページに掲載するクチコミについて、もう少し詳しく見てみましょう。評価・推奨のクチコミは、以下のように分類することができます。

理性的な内容のクチコミ

このクチコミは、商品を利用・体験した際に商品を評価し、商品の機能や利便性、それらに関する満足度について言及したものです。

高関与商材の中でも、ノートパソコンやスマートフォンなどの家電製品や保険、宿泊施設、結婚式場など、体験することで初めて評価できる商材に見られるクチコミです。ノートパソコンであれば「本体が軽くスタイリッシュで、立ち上がりが早い」「操作性が非常に良く満足」「処理能力が上がり、業務の効率化ができた」などが挙げられます。

商品について調べている方の「この商品で本当に良いのか?」「求めている効果を発揮してくれるのか?」といった不安を減らし、理性的な選択や判断をする際に役立ちます。

情緒的な内容のクチコミ

こちらは、商品を繰り返し利用・体験することで商品を評価した際に発信されるクチコミで、情景や利用者の心情などが書かれています。

住宅や自動車、一部の家電(洗濯機や掃除機、冷蔵庫など)、観光地、宿泊施設、結婚式場などのサービスにおいて見られるクチコミです。自動車メーカーであれば「この車のおかげで素晴らしい旅行になり、家族の笑顔も増えました」「通勤の時も出かける時も、いつも乗っていて楽しい」と記されたものや、自分自身や風景などと一緒に撮影した写真なども当てはまります。

こうしたクチコミを見た人は「オシャレでかっこいい」「自分も同じような体験をしたい」「車を買って充実感や幸福感を得たい」などと感じ、週末販売店に足を運ぶ……といったこともあるでしょう。また、クチコミの内容が他メーカーとの差別化を明確にすることもあります。

このように、商品そのものを評価するクチコミと利用者の情緒的な価値に言及したクチコミは分けて捉えることをおすすめします。

評価・推奨のクチコミを活かしたオウンドメディア事例 5選

本記事の執筆にあたり高関与商材・耐久消費財のWebサイト(家電・自動車・住宅メーカー・生命保険・損害保険・旅行・結婚式会場/計36社)を調べてみましたが、評価・推奨のクチコミを掲載している商品ページはごく一部に限られていました。

その中でも、評価・推奨のクチコミを掲載し、比較・検討者の購入意向を高めていると見られる企業のWebサイトをご紹介します(順不同)。

ダイハツ工業株式会社

同社の商品情報サイトには「ユーザーズボイス『みんなの声』」というページがあり、各商品のユーザーによる、実際に乗ってみた感想や満足ポイントなどが紹介されています。

ユーザーごとに、満足度と特に満足している点、理由、購入後の感想、購入を検討している方へのメッセージなどが詳しく紹介され、各商品ページにも一部が掲載されています。企業からの商品情報だけでなく、利用者からの実体験に基づくメッセージが書かれていて、購入検討者の知りたい情報を補完したり、購入を後押ししたりすることができています。

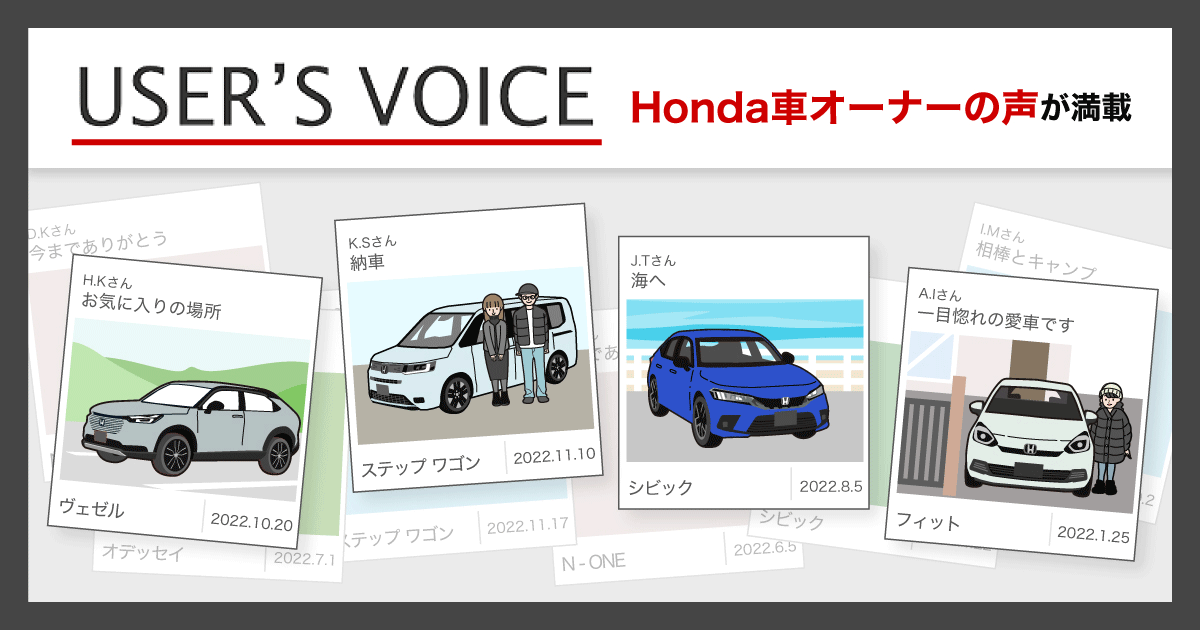

本田技研工業株式会社

本田技研工業株式会社(以下、ホンダ)が販売する車の製品ページにも「USER’S VOICE(以下、ユーザーズボイス)」というページがあり、そこには「オーナーのみなさまが、 愛車のお気に入りの写真とともに愛車への想いをご投稿いただけるコミュニティサイト」と記されています。

ホンダのページは会員登録不要で、同ページに用意されているフォームから誰でも投稿することができます(事務局が確認した後、毎週金曜に掲載)。写真や動画がアップロードできる他、満足度や購入した決め手、購入検討者へのアドバイスなどが掲載されています。月に一度、事務局が素敵な写真やエピソードを表彰したり、ホンダのSNSに投稿したりするなど、コミュニティとしても、クチコミを増やす取り組みとしても一見の価値があるでしょう。

レノボ・ジャパン合同会社

同社の製品ページには、各製品の特徴や仕様、周辺機器とあわせて利用者のレビューがそれぞれ掲載されています。商品や性能などに対して点数評価するだけでなく、満足している点や利用用途に対するクチコミ、さらには「この商品を推薦します(はい or いいえ)」という回答もあり、購入検討者への情報提供と購入の後押しをしています。

株式会社アールシーコア/BESSの家

同社の「#ログログ」というページには、BESSで暮らす人やBESSで働くスタッフの、家や暮らしにまつわるクチコミが掲載されています。

このページで興味深いのは、投稿されているクチコミがBESSの家に関する情報だけでなく、家の庭で芋掘りをしたり、ツリーデッキで子どもたちが遊んだり、ガーデニングやDIYをしたりと、暮らしにまつわる内容も掲載されているという点です。BESSの家を中心とした豊かな暮らしを掲載することで、購入を検討している方の「自分もこんな家に住んでみたい」「BESSの家を建てるとこんな豊かな生活ができる」という気持ちを刺激し、購入意向を高めることに役立っています。

ソニー損害保険株式会社

「お客様の満足・不満の声(評価・評判)」というページでは、ソニー損害保険株式会社(以下、ソニー損保)を利用する方のクチコミを掲載し、ポジティブな意見もネガティブな意見もすべて掲載しています。

https://from.sonysonpo.co.jp/auto/review/

ページには以下のように掲載され、利用した方の声を重視していることがわかります。

評価の総数は約140,000件(2022年10月時点)。「とても満足」から「とても不満」の内容まで幅広く掲載されている一方で、総数のうち「とても満足」が半数以上を超えていることから「不満の声も確かにあるけれど、満足している利用者の方が圧倒的に多い」と感じさせ、ソニー損保への契約意向や信頼性の高まりにつながっていると思われます。

ご紹介した5社以外にも、シャープ株式会社ではオンラインストア「COCORO STORE」に商品モニターによる写真とクチコミをまとめたページを掲載し、評価・推奨のクチコミを掲載する企業がありますので、ぜひ同業界・他業界のサイトを確認してみてください。

オウンドメディアへのクチコミ掲載のコツ

以下では、評価・推奨のクチコミを商品ページに掲載する企業におすすめしたい、掲載のコツをまとめました。本施策に少しでも取り組みたいと感じた方は、ぜひご覧ください。

1. 商品ページの目に留まる箇所に掲載されている

正確な情報を求めて閲覧されることが多い商品ページに、機能情報や特徴とあわせて評価・推奨のクチコミを掲載することで、企業サイトの役割である「購入の後押し」をより強く促すことができます。

クチコミを商品ページとは別のページに掲載し、商品ページにURLやCTAボタンなどの導線を設けるサイトもありますが、消費者が商品ページに訪れた際のURLクリック率は数%と推察されるため、商品ページにも掲載するのが望ましいでしょう。

2. クチコミが本人の言葉で書かれている

2点目はクチコミの内容についてです。評価・推奨のクチコミが本人の言葉で書かれている方が、リアルさが伝わりやすく、実体験の情報として信頼されやすいと考えられます。

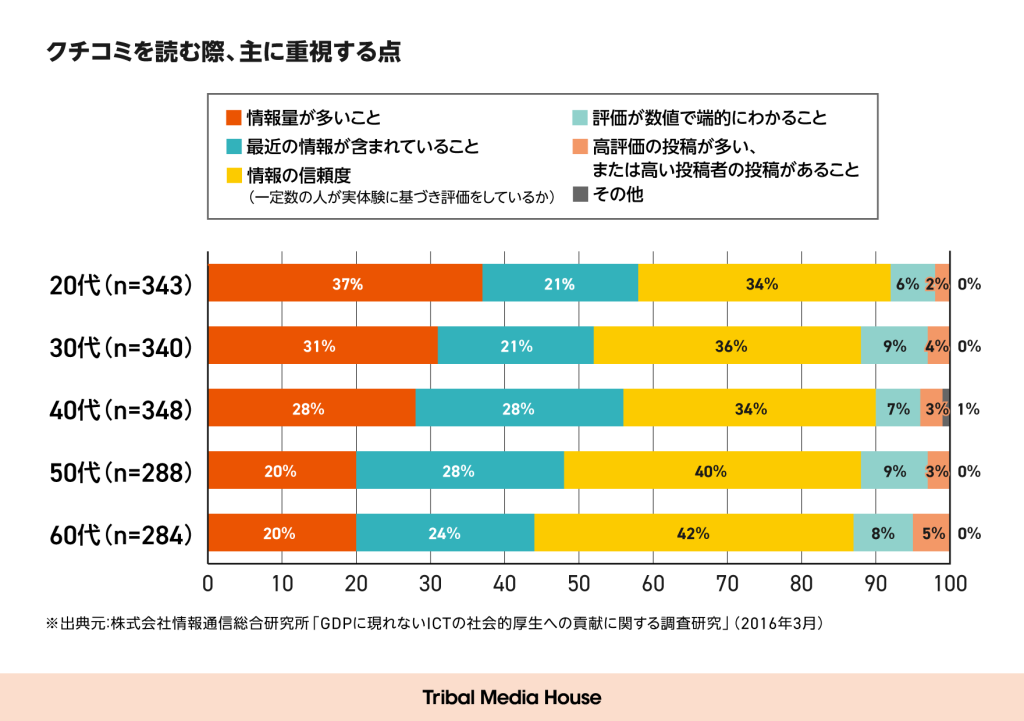

株式会社情報通信総合研究所による調査(※3)では、クチコミを読む際に主に重視するのは「情報の信頼度(一定数の人が実体験に基づき評価をしているか)」であるという結果も。どの年代においてもその割合が高い傾向にあり、実体験に基づいたリアルなクチコミが重視されているとわかります。

一方で、クチコミに否定的な内容が含まれることを懸念する方もいらっしゃるのではないでしょうか。

企業のマーケティング部が運営するWebサイトにおいては、否定的なクチコミが掲載されている方が商品への印象が良いことが記されていることを示す研究書籍(※4)があります。否定的な内容が一部掲載されている方が、クチコミや商品への印象、信用にプラスに影響することもありますので、もし否定的なクチコミに不安を感じた場合はご自身の体験を振り返りながら本書などをご覧いただくことをおすすめします。

※4 菊盛真衣/e クチコミと消費者行動― 情報取得・製品評価プロセスにおけるe クチコミの多様な影響 ―/千倉書房/2020年2月27日

3. クチコミの数が多い

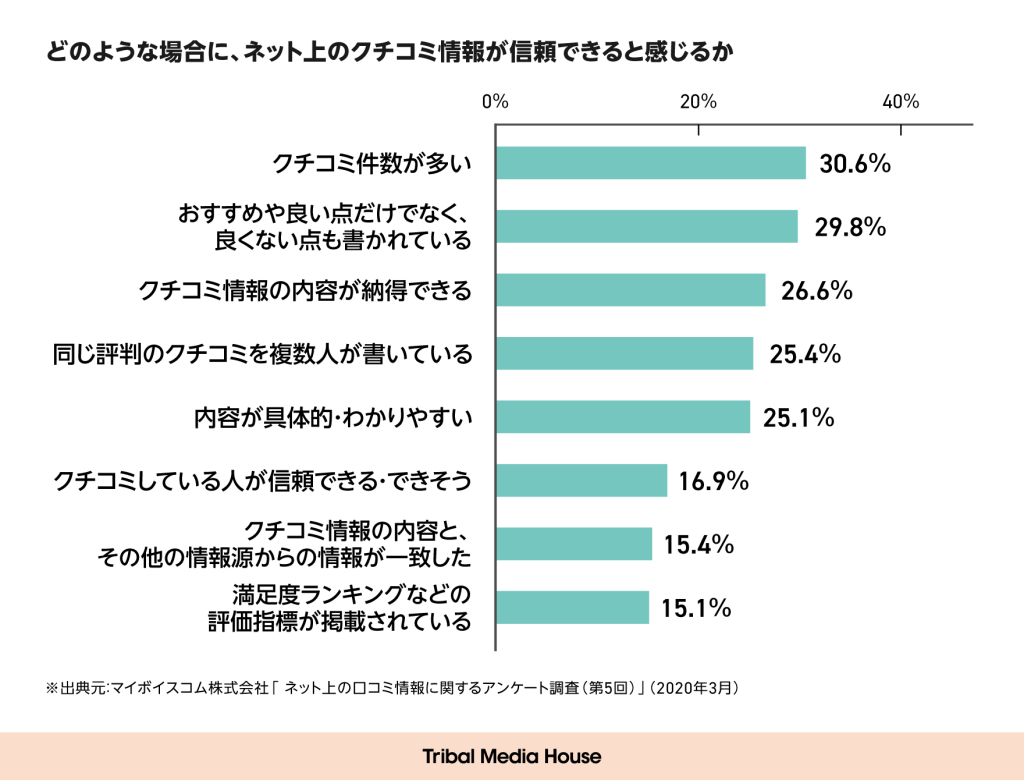

最後は、クチコミの数が多い方が、購入意向を高める商品ページに掲載する内容として信頼できるという点です。

以下のように、クチコミの数が多いほど信用できるという調査結果(※5)もあります。5~10件程度のクチコミでは一定数の利用者が評価をしていることが伝わりづらく信用性にも影響することから、クチコミの数は多い方がいいと言えるでしょう。

評価・推奨クチコミの収集方法をご紹介

ご紹介した3つのコツをご覧いただくと、評価・推奨のクチコミの集め方について、疑問や不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。こうしたクチコミは、以下の方法で収集することが可能です。

- ソーシャルリスニングを実施し、ソーシャルメディアに掲載されているクチコミを掲載する

- 企業のWebサイト上にクチコミを入力できる機能を取り入れて、利用者のクチコミを集める

- コミュニティやファンマーケティングに取り組んでいる企業は、「商品へのご意見を聞かせてください!」といった質問などを商品のファンに投げかけて、そのクチコミを掲載する

また、すでに店頭などで利用者に向けたアンケートを実施している企業では、そのクチコミをWebサイトに掲載することも考えられるでしょう。

「購入意向を高める」オウンドメディアの効果測定の考え方

高関与商材・耐久消費財の商品ページに評価・推奨のクチコミを掲載することで、商品を比較・検討をする方の購入意向を高めるという施策。この施策を評価する際は、役割に沿った効果検証指標が不可欠です。

この場合、ページへの来訪者はすでに商品を認知しているため「いかに購入意向を高めることができたか」で計測します。これを計測するための指標は、ページを評価する指標として一般的な「PV(ページビュー)」ではありません。

サイト内に資料請求や来店予約などのCVを設けている場合は「商品ページの来訪者のうちどれくらいの割合がCVつながったのか」という内容で評価するべきです。数で見てしまうと商品の認知や、興味喚起の役割を担う他施策による影響を受けてしまうため、CVにつながった割合で本施策を評価することを推奨します。

あわせて考えたい、SNSアカウントのオウンドメディア化

最後は少し視点を変えて、SNSアカウントのオウンドメディア化というテーマについても触れたいと思います。

これまでご説明してきた内容は「高関与商材・耐久消費財では、商品ページが一度は閲覧される」という前提で書いてきましたが、年代によっては分散型メディアの考え方で、オウンドメディアではなくSNSに理解促進などを求める方もいらっしゃると思います。

特にInstagramとYouTubeは、商品を比較・検討している消費者が訪れ、理解促進などのために検索をする可能性が高いです。また、SNSは多くの機能を有しているため、Webサイトのように商品理解を促すコンテンツを投稿したり、購入意向を高めるような投稿企画を実施したりするなど、活用の幅を広く捉えればオウンドメディアの役割を担うこともできます。

10〜30代の若い女性は、購入の後押しとなる情報にSNSを参考にしているという調査結果(※6)もあることから、商品ページだけでなくSNSアカウントの活用も検討の余地が十分にあるでしょう。

ソーシャルメディア時代の企業のオウンドメディアは、クチコミを集める取り組みとあわせて対策することで効果が見込めます。また、SNSアカウントでクチコミを増やす施策やオウンドメディア化も検討いただくと、評価・推奨のクチコミを軸にしたマーケティングコミュニケーションが可能となり、より包括的に購入意向を高めることが可能です。

これらの施策に興味のある方は、ぜひ以下よりご相談ください。

「認知度は高いのに売上につながらない」「施策を実施しても成果が出ない」などのお悩みはありませんか? 経験豊富なコンサルタントが貴社の課題を分析し、最適な解決策をご提案します。 まずはお気軽にお問い合わせください。