ファンダムとは? K-POPだけではない熱狂と独自文化を形成するファンダムを解説

作成日:2020年10月9日

あらゆる業界で注目を集める「ファンダム」は、ファンとは違う意味・力を持っています。「ファンダム」は、エンターテイメント業界だけのキーワードではなく、特定の対象への熱狂的な愛情とそれを共有するコミュニティを指しています。

本記事では「ファンダム」について、はやくから重要性を提唱してきたトライバルメディアハウス(以下「当社」)が、その考え方、企業にもたらす価値を解説します。

ファンダムとは

「ファンダム」は、エンターテインメントの分野に対して深い愛情を持つファンの集まりでもあります。彼らは単なる消費者ではなく、その対象に関する深い知識を持ち、熱心に支持をしながら積極的に交流や活動といったコミュニティ活動を行います。ファンダムの対象は、K-POPだけではなく、俳優やアーティスト、アイドル、スポーツ、イベントなど幅広い分野に存在しています。彼らは好きな対象のために情報収集および発信、コンテンツへの投資、コラボ商品の購入など、自身の推しのために惜しみなく行動するという特長があります。

ファンダムは、企業にとってあらたな成長の機会となる可能性を秘めていて、共創を通じてイノベーションを生み出したり、ブランドロイヤリティを向上させたり、そしてあらたなビジネスモデルを構築する可能性があります。ファンダムについてくわしく解説していきます。

ファンダムの意味

ファンダム(Fandom)とは、英語で「熱狂的なファン」を表す「fan」と、「集団」や「領域」を意味する「dom」を組み合わせた造語です。

特定のブランド、サービス・商品とさまざまな分野において、通常のファンを超え、それらを愛する人々がつながり、独自の文化や価値観を生み出す一種のコミュニティです。その活動はときに大きなムーブメントを起こし、企業にとっても貴重な情報源や共創の場となる可能性を秘めています。

ファンダムとファンの違い

ファンダムとファンは、混同されやすい概念ですが、明確な違いがあります。

ファンはブランド、サービス・商品が好きで応援する人々です。ファンダムは、通常のファンを超えた特別な存在です。彼らは、各分野に対して可処分所得や時間、精神(※)を費やし、活動をすることに生きがいを見出しています。コミュニティに深く根づき、熱狂的な活動でブランド、サービス・商品を盛り上げる、最強のファンがファンダムとも言えます。

- 深い愛情:作品やアーティストなどに対して深い愛情を抱いています。

- 積極的な交流:オンラインやオフライン問わず積極的に交流し、ファンダム同士で情報交換や創作活動を行います(例:アーティストの応援広告を自費で制作し掲載)。

- コミュニティ形成:自らコミュニティを形成し、強い帰属意識を持ちます。

※ 可処分精神とは「つい、そのことばかり考えてしまう」ような、かけがえのないもの、活力となるものを指します。

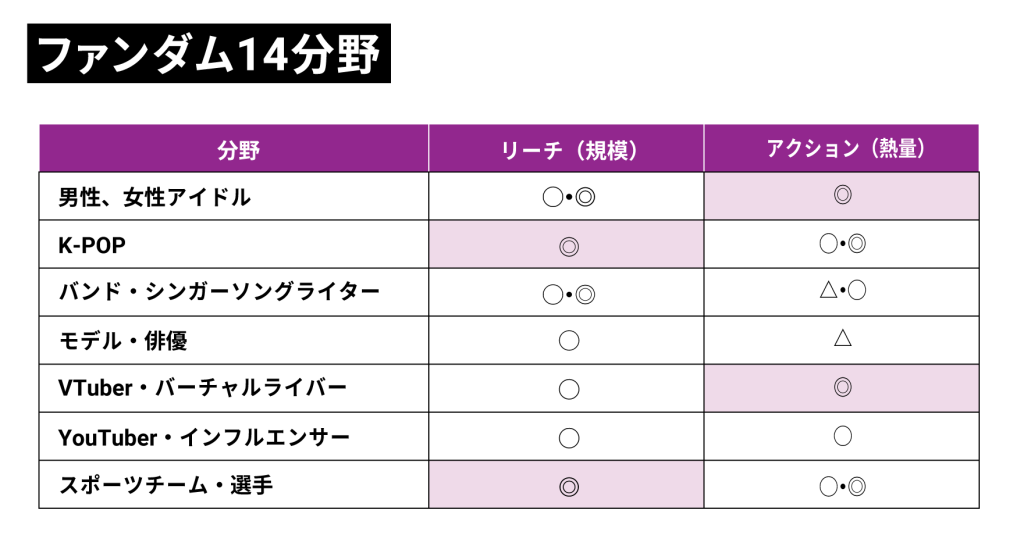

ファンダム、14分野その特徴

ファンダムが存在する分野について、当社が分類した14分野からその特徴を詳しく見ていきます。

男性・女性アイドル

総じて規模が大きく、熱量が多いファンダムが多くいる分野です。アイドルファンダムは、グループ全体を応援するファンダムだけではなく、特定のメンバーに深く傾倒するファンダムまで多様な層が存在します。

またアーティストによっては年齢層も幅広く、さまざまな世代のファンダムが熱狂的に応援しています。この多様性がアイドルファンダムの大きな魅力であり、マーケティングにおいて非常に大きな可能性を秘めた分野です。ファンダムの母数が多い一方でファンも多い点が特徴的です。

K-POP

K-POPは今や世界中で熱狂的なファンダムを持つグローバルな韓国の音楽ジャンルです。『BTS』をはじめとする数多くのK-POPアイドルグループは、その魅力的な音楽とパフォーマンスで世界中の若者を中心に支持を集めています。K-POPファンダムは、アイドルと同様に規模が大きく熱量が際立っており、SNS上での情報拡散力やアルバムの売上、イベント・コンサートへの動員力など、ほか分野のファンダムを大きく凌駕するケースも少なくありません。K-POP自体が一般化した時点から多様なファンも増えています。

バンド・シンガーソングライタ―

国民的なバンドやシンガーソングライターはファンダムの母数が多く、反対に若手や今後の飛躍が期待できるアーティストは未だファンダムの母数が少ない傾向にあります。バンド・シンガーソングライターのファンダムでは、アーティストの音楽や歌詞に対して深い共感と愛着を持っている特徴があります。ライブパフォーマンスやミュージックビデオを通じて、ファンはアーティストの世界観・魅力を感じ、より一層アーティストへの愛着や熱量を増やしている点が特徴的です。この深いつながりはファン同士のコミュニティ形成の促進をうながしています。

モデル・俳優

モデル・俳優ファンダムは、作品の世界観やストーリーに深く入り込み、キャラクターへの共感から熱狂的な支持を深める傾向があります。アイドルファンダムに比べると母数は少なく、出現作品によって熱量が大きく変動します。モデル・俳優ファンダムはSNSやコミュニティで積極的に情報を発信し、作品への期待感を高め拡散する傾向があります。またイベントへの参加など購買意欲も高めです。

VTuber・バーチャルライバー

2DVTuberのファンダムは、アイドルやK-POPファンダムとは異なり、3Dのキャラクターと配信者が「人格を持つ個人」として活動する、あらたなタイプのインフルエンサーです。双方の魅力を発揮でき、急速に人気を高めています。アニメでは表現できない人間らしさがあり、ファンはVTuberの活動を通じて、あたらしい価値観やライフスタイルに触れています。VTuberファンダムの規模はアイドルやK-POPファンダムほど大きくはありませんが、熱量が非常に多い点が特徴です。

YouTuber・インフルエンサー

ジャンルごとに活動するYouTuberとインフルエンサーを取り巻くファンダムは、規模は大きく熱量も多く、他の分野とは一線を画します。それぞれが独自のコンテンツを発信し、共感した視聴者との間で強いコミュニティを形成します。YouTuber・インフルエンサーファンダムは、あらたなコンテンツやコラボレーションによって圧倒的な支持を集めることができる一方で、炎上しやすい傾向もありファンダムから離脱するファンもいます。企業にとって、非常に大きな影響力を持つ存在で、特定のターゲット層へのアプローチが可能です。

スポーツチーム・選手

スポーツチームや選手に対するファンダムは、その熱狂的な支持によって一体感を生み出しやすく、ファンダムも独特の文化やコミュニティを形成しています。。「阪神ファンダム」「FC東京ファンダム」など、その熱狂ぶりがイメージしやすい方も多いのではないでしょうか。一般的に選手よりチームの方がよりファンダムの規模は多くなりますが、大谷翔平選手のように、海外でも愛される選手も存在します。大谷選手のような存在は、スポーツチーム・選手ファンダムの規模をさらに拡大し、スポーツの持つ普遍的な魅力をあらためて認識させる、スポーツファンダムの原動力となっています。

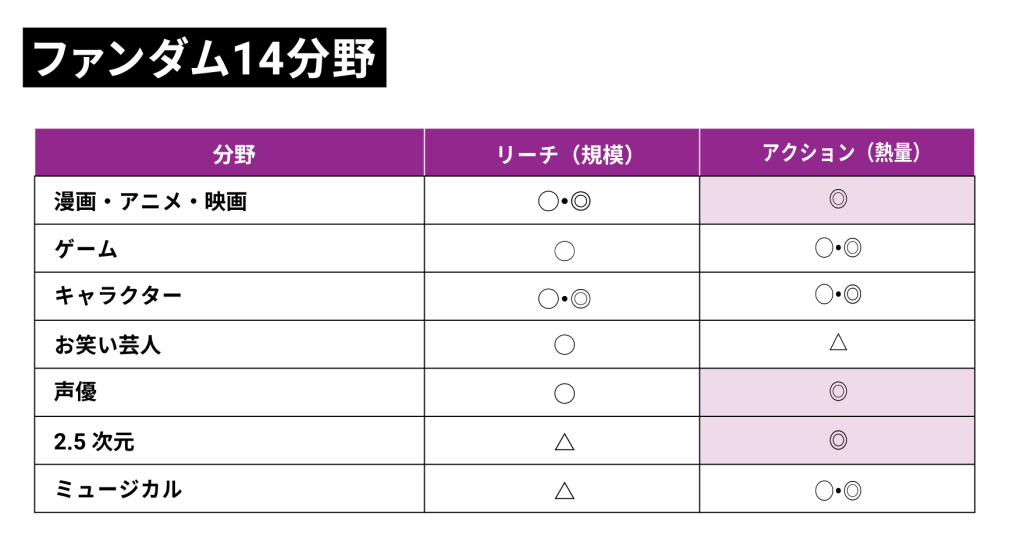

漫画・アニメ・映画

各コンテンツが熱狂的なファンダムを形成し、場合によっては社会現象までになる影響力を持つ、強力なエンターテインメントジャンル。ファンダムとの共創によって進化し続けるダイナミックなコンテンツです。また、日本の漫画・アニメ・映画は、世界中で熱狂的なファンを獲得し、海外のファンダムが多いのも特徴の1つです。

漫画からアニメ化や映画化などのステップを踏んで人気となる場合は、漫画の時点でファンダムの規模・熱量が多く、アニメ化した際にさらなるファンダムを獲得、漫画のファンとアニメファンが融合し、より大きなファンダムを形成することもあります。またアニメ化により声優への人気が加熱し、声優ファンダムと活発なブリッジも発生します。一方で、アニメ化や映画化に失敗するとファンダムが離脱する場合もあり、映画化することでマス化し、ライト層が増加するところも興味深い現象です。

ゲーム

ゲームファンダムは、大きくゲーム機器、ゲームタイトル(コンテンツ)、ゲーム内のキャラクターの3つに分類できます。特にゲームタイトル(コンテンツ)とキャラクターにファンダムがつくケースが多く、熱量が多いことが特徴です。一部では、ゲーム機器、ゲームタイトル(コンテンツ)、ゲームキャラクターを包括的に所有・販売する企業自体にファンダムが形成されることもあります。ゲームファンダムにおいては、漫画・アニメ・映画ファンダムのように、ゲームの世界のみのファンダムで完結する場合と、派生してアニメ化、漫画化などのメディアミックスの拡張が起き一気にライト層が生まれる特徴もあります。

キャラクター

「キャラクター」の定義が広いため、ここでは2次元で存在するものをすべて「キャラクター」と定義します。『ミッキーマウス』や『スーパーマリオ』『ウマ娘』、『すみっコぐらし』、『ちいかわ』など、幅広い世代に愛されるキャラクターは、魅力的な世界観とファンの共感を生みます。

キャラクターファンダムの特徴は、その規模と多様性が群を抜いて際立っていることです。幼少期から年輩の方まで、性別や国境も超えて触れる機会が多く、共通の話題を生み出す強みがあります。漫画やアニメ、映画、ゲーム、テーマパーク、グッズなどへの汎用性が高いエンターテインメントとして、ファン、ファンダムと長期的なエンゲージメントを生み出すことができます。

お笑い芸人

日本独自のエンターテインメントとして欠かせない「お笑い」も、熱狂的なファンダムをもつ分野です。お笑い芸人を取り巻くファンダムの規模と熱量は他ファンダムに比べて多くはありませんが、「M-1グランプリ」や「キングオブコント」などの賞レースに参加する芸人への応援文脈を中心に、芸人への熱い応援が生まれ、コミュニティが形成されています。。

芸人の中でもラジオ番組を持ったり、小説を書く方もいるため、お笑い芸人ファンダムの対象はネタだけでなく、そこで見える芸人本人の人柄や発信される内容にファンは深く共感し、熱狂的な支持を集めています。

声優

声優のファンダムの熱量は非常に高く、声に対する深い愛着と声優自身への深い共感が特徴です。ソーシャルメディア普及前の声優は、どちらかというと黒子的な存在でしたが、声優がSNSを通してファンと直接コミュニケーションをとれるようになったり、声優と歌手を兼務するような表舞台へ登場するケースが多くなり、近年は声優ファンダムの規模と熱量が飛躍的に拡大しました。声優ファンダムは、若年層を中心に高い効果を発揮しています。声優ファンダムの購買力は高く、大きな市場規模を形成しています。

2.5次元

2.5次元は、漫画やアニメなどの世界を3次元の舞台上で表現する独特なエンターティンメントです。「漫画・アニメ・映画」の下地・世界観があり、そこに「モデル・役者」の演技で現実世界に具現化することが特徴的で、ファンは作品の世界観にさらに没入できます。ファンダムの規模は大きくはありませんが、熱量が多い特徴があります。2.5次元ファンダムは、作品だけではなく演者への愛情も抱いています。2.5次元ファンダムも購買力が高く、またSNSでの交流なども活発な特徴があります。

ミュージカル

作品や劇団、役者など、さまざまな対象への熱狂的な支持がミュージカルファンダムにはみられます。特に『劇団四季』をはじめとした、高いクオリティと感動的なストーリーのミュージカルを主軸とするエンターテインメントにも強いファンダムが存在します。独自のファン用語も数多くあり、熱心なファンダム同士の交流も盛んで、熱量が多いことが特徴です。

劇団自体が好きな “箱推し” だけでなく、作品や演者のファンダムが多い傾向にありますが、規模は2.5次元と同様に多くありません。

ファンダムが企業にもたらす価値

ファンダムが存在する14もの分類と企業がコラボレーションすることで、企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

共創によるイノベーション

企業と消費者がともに価値を創造し、ファンダムによる共創がおきやすくなります。ファンダムを通じ、ブランド、サービス・商品の改善・向上につながる貴重なフィードバックを生む効果が期待できます。

ブランドロイヤリティの強化

ファンダムは、企業にとって価値のあるブランドロイヤリティを生み出します。自らが支持するブランド、サービス・商品に関して積極的に周囲に拡散・推奨し、効果的なマーケティングチャネル構築にも大きな力を発揮します。

好意度や購入意向の向上、クチコミの拡散

ファンダムを巻き込みながらコラボレーションを行うことで、企業に対する好意度や購入意向が高まる可能性があります。また、ファンダムはSNSやコミュニティを通じて施策に関する情報や感想を発信するため、クチコミの増加や拡散も期待できます。

ファンダムに向けた企業の取り組み事例

1 オーディオテクニカ 完全ワイヤレスイヤホン「ATH-ANC300TW」

音声広告(Spotifyのデジタルオーディオ広告)に声優を起用した事例です。声優がファンダムから愛される理由の一つである「声」を、Spotifyを通じてファンダムに届けるというアイデアで企画しました。

またX(旧Twitter)には、広告であるにも関わらず好意的に感じているツイートやオーディオテクニカに感謝するツイート、そして実際に商品を店頭に見に行ったツイートなどが見受けられ、前向きなクチコミの生成にも貢献できていることが分かります。

※関連記事:「Color of Life」プロモーション企画、制作ディレクション、SNS広告出稿(株式会社オーディオテクニカ)丨https://www.tribalmedia.co.jp/works/audio-technica-2/

2 森永乳業 「オレ様に、甘えちゃいな。」

栄養バランスオレ「Miloha(ミロハ)」のプロモーションとして、CMに「新テニスの王子様」の人気キャラクター「跡部景吾」を起用した事例です。

公開日にはこのCMに関連したキーワードがXでトレンド入りしただけでなく、森永乳業が「跡部景吾」を(あたかもキャラクターではなく実在する人物のように)キャスティングしたことが話題になりました。

森永乳業のプレスリリースに「跡部景吾」がCM撮影後のインタビューを受けたようなコメントを紹介していたり、映像の構成を俳優の倉科カナさんが出演した同シリーズのCMと同じにしたりしたことも、プロモーションが話題化した理由の1つだと考えられます。跡部景吾のファンダムに「分かってるね!」や「そうきたか!」と思ってもらえた事例ではないでしょうか。

3) リクルートホールディングス「Follow Your Heart & Music」

同社のビジョンである「Follow Your Heart」をテーマに、新進気鋭のアーティストとコラボした施策。新たな一歩を自らの選択で踏み出す若者を音楽の力で応援した事例です。

企画の趣旨に賛同したアーティスト5組が参加し、「挑戦」をテーマにしたミュージックビデオを作成・公開。ミュージックビデオは各アーティストが希望したクリエイターとそれぞれ共演した内容になっています。

アーティストの世界観とリクルートのビジョンがマッチしたプロモーションに、アーティストのファンダムからは好意的なクチコミが寄せられました。

ファンダムに向けた「ファンダムマーケティング」

当社では、14分野のエンターテインメントと企業がコラボレーションし、エンターテインメントのファン層から共感を得ながらブランドの好意度や購入意向を高めるマーケティングの考え方を「ファンダムマーケティング」と呼んでいます。ファンダムマーケティングのくわしい内容については以下をご覧ください。

各方面に敬意を示すタイアップで、ブランドの好意度・認知度を向上させます。

お問い合わせ

当社のサービスに興味がある方は、ぜひお問い合わせください。無料相談も受け付けています。お客さまのニーズにあわせた最適なプランをご提案いたします。

「認知度は高いのに売上につながらない」「施策を実施しても成果が出ない」などのお悩みはありませんか? 経験豊富なコンサルタントが貴社の課題を分析し、最適な解決策をご提案します。 まずはお気軽にお問い合わせください。