UGC活用の成功事例12選を業界別に紹介!マーケティングに取り入れるメリットも解説

最終更新日:2025-08-15作成日:2025-04-10

近年、SNSの普及とともに、ユーザーが自ら発信するコンテンツ(UGC)がマーケティングにおいて重要な役割を果たすようになっています。企業広告に対する消費者の信頼が低下するなか、リアルな体験や口コミをもとにしたUGCは、より多くの共感を生み、購買行動に強く影響を与えるようになりました。特に、業界ごとに適したUGCの活用方法は異なり、効果的な施策を展開するには成功事例を参考にしながら、自社に合った戦略を取り入れることが重要です。

本記事では、インテリア、飲食、自動車、ファッション、美容・健康、旅行、BtoB業界など、さまざまな業界でUGCを活用した成功事例を紹介します。各企業がどのようにUGCを取り入れ、ブランド認知向上や売上アップにつなげているのか、ぜひ参考にしてみてください。

UGCとは?

UGC(User Generated Content)とは、日本語で「ユーザー生成コンテンツ」を意味し、一般のユーザーが作成した写真・動画・テキスト・レビューなど、あらゆる形式のコンテンツを指します。たとえば、InstagramやX(旧Twitter)に投稿される写真や動画、個人ブログの記事、ECサイトの口コミレビュー、YouTubeの自作動画など、これらはすべてUGCに含まれます。

近年は、スマートフォンの普及により、誰でも手軽に高品質な写真や動画を撮影し、SNSやウェブ上でシェアできるようになりました。その結果、UGCの投稿数は急増し、企業もマーケティング戦略の一環としてUGCを活用する動きが加速しています。

UGCの種類と特徴

UGCにはさまざまな種類があり、それぞれの特性によって影響力や活用方法が異なります。以下は、主要なUGCの種類とその特徴です。

| SNS投稿(Instagram・X・TikTok) | 写真・動画を活用した直感的な発信が可能で、拡散力が高い |

| レビュー・口コミ(Amazon、食べログ) | 購入の判断材料として影響力が大きく、信頼性が高い |

| ブログ記事・フォーラム投稿(個人ブログ、Q&Aサイト) | 詳細な使用感や評価を伝えやすく、SEO効果も期待できる |

| 動画コンテンツ(YouTube、TikTok) | 視覚的に商品・サービスの魅力を伝えられるうえ、エンタメ性が高い |

これらのUGCは、業界やブランドによって最適な活用方法が異なりますが、消費者の購買行動に大きな影響を与えるコンテンツであることは共通しています。たとえば、ECサイトでは購入者のレビューが商品の売れ行きを大きく左右することは珍しくありません。

そのため、企業にとってUGCを戦略的に活用することは、マーケティングの成功を左右する重要な要素となっています。

UGCが注目される理由

UGCが注目を集めている主な理由は次の3つです。

- 広告への信頼度の低下

- SNSの普及と拡散力の向上

- 購買行動の変化

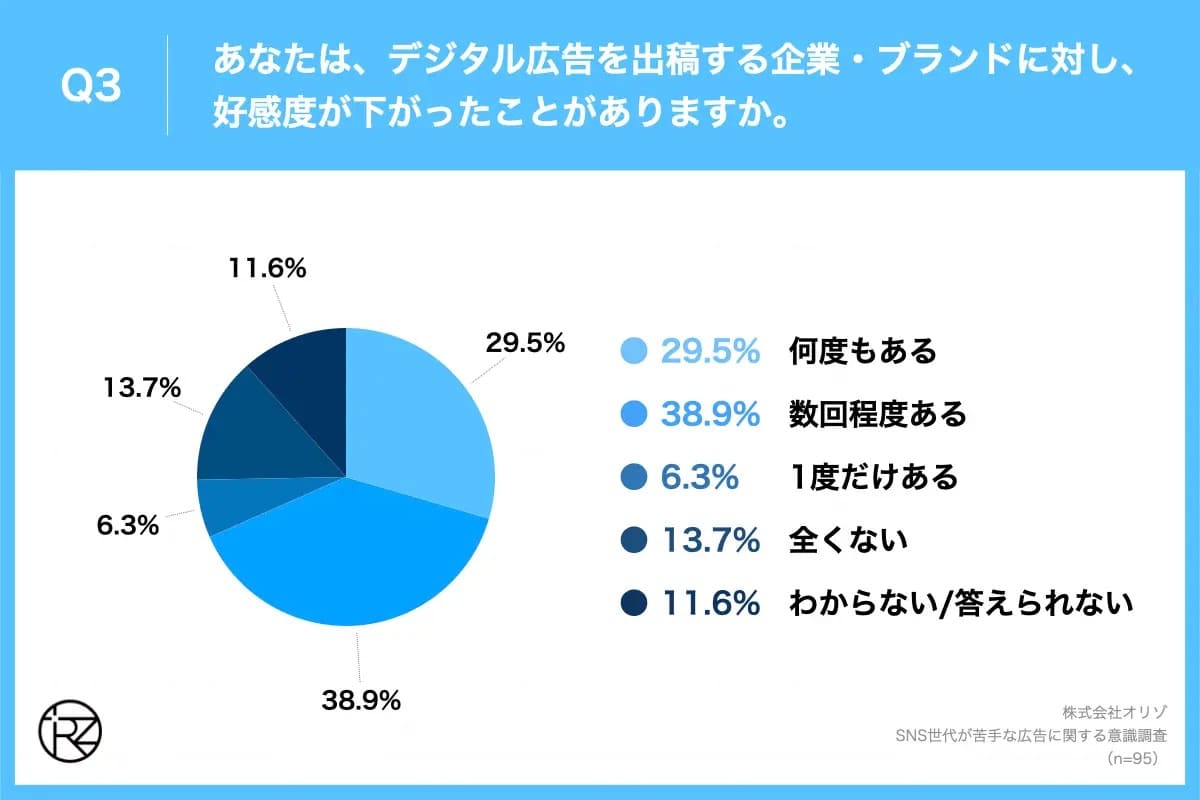

広告への信頼度の低下

従来のテレビCMやインターネット広告は、企業側が発信する情報であるがゆえに、消費者の間で敬遠される傾向があります。株式会社オリゾの調査では、SNSを1日平均2時間以上利用する18〜36歳の75%が「広告を出稿する企業やブランドに対して好感度が下がったことがある」と回答しています。

参照元:SNS世代が苦手な広告に関する意識調査|株式会社オリゾ

広告によって好感度が下がった消費者は、広告をブロックしたり、企業のWebサイトへの訪問を避けたり、さらにはネガティブな口コミを投稿するなどの行動をとることがわかっています。

参照元:SNS世代が苦手な広告に関する意識調査|株式会社オリゾ

こうした背景から、企業広告によってブランドイメージを損なわないよう、リアルな体験に基づいた口コミやレビュー(UGC)を積極的に活用する企業が増えているのです。

SNSの普及と拡散力の向上

Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなどのSNSが広く普及したことで、一般ユーザーの投稿が大きな影響力を持つようになりました。SNSでは、消費者が自身の体験をシェアし、共感を集めた投稿が拡散される仕組みになっています。

特に、アルゴリズムの影響により、「いいね」やコメントが多く寄せられたUGCは、短期間で多くの人に届きやすいのが特徴です。このように、SNSの発展がUGCの影響力を飛躍的に高め、マーケティング手法としてUGCを活用する企業が急増しています。

購買行動の変化

消費者の購買行動も、従来の企業広告中心のものから、口コミやレビューを重視する流れへと変化しています。令和6年版消費者白書によると、「商品やサービスを検討する際に「決め手となる情報源」として「家族・友人・知人」が36.1%で最も高く、次いで「インターネット記事やブログ」が29.9%でした。特に15〜29歳の若年層ではSNSを参考にする割合が58.3%と最も高く、企業広告よりも一般ユーザーのリアルな意見を信用する傾向が明らかになっています。

-1024x1826.png)

参照元:令和6年版消費者白書|消費者庁

このような変化を受け、多くの企業がレビューや口コミをマーケティングに活用し、UGCを促進する取り組みを強化しています。消費者に寄り添い、リアルな体験を伝えるUGCこそが、購買の決め手となる時代になっているのです。

【業界別】UGC活用の成功事例12選

企業によるUGCの活用は、業界ごとに異なる特徴や戦略があります。ここでは、各業界の企業がUGCをどのように取り入れ、成功につなげているのかを具体的な事例とともに紹介します。

インテリア・ライフスタイル業界

インテリア・ライフスタイル業界でのUGC活用事例を見ていきましょう。

Francfranc

Francfrancは、公式アカウントとUGC紹介専用アカウントの2種類を運用することで、ブランドの情報発信とユーザー投稿の促進を両立させています。公式アカウントでは商品の魅力を伝え、一方でUGC紹介アカウントでは実際のユーザー投稿をシェアすることで、「自分もFrancfrancのアイテムを使って投稿したい!」という意欲を引き出す仕組みを構築しています。

また、過去のクリスマスシーズンに実施した「Wプレゼントキャンペーン」では、消費者が積極的に投稿したくなるような工夫を取り入れました。たとえば、限定カラーの商品や豪華な宿泊券などの魅力的なプレゼントを用意し、投稿のインセンティブを高める仕組みを導入。また、コメントの具体例を提示することで、誰でも気軽に参加しやすい環境を整え、多くのUGCを生み出すことに成功しました。

参照元:

Francfranc フランフラン | インテリア・家具(@francfranc_official)|Instagram

Francfranc Life(フランフラン)|インテリア(@francfranc_life)|Instagram

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWAは、子育て世代の親をアンバサダーとして活用するUGC施策を展開しています。この取り組みのポイントは、リアルな子育て経験に基づいた情報発信を促し、他の親たちにとって実践的なヒントとなるUGCを生み出すことにあります。

アンバサダーが投稿する内容には、「どのように絵本を楽しんでいるのか」「どのような点が魅力なのか」といった具体的で実践的な情報が多く含まれており、他のユーザーにとっても参考になりやすいのが特徴です。こうしたリアルな体験談を通じた発信は、共感を生みやすく、ブランドの信頼性を高める要因となっています。

出典元:KADOKAWAの絵本(@kadokawa_ehon)|Instagram

自動車業界

自動車業界のUGC活用事例を見ていきましょう。

Tesla

Teslaは、その革新的な技術やユニークな機能を活かし、オーナーや興味を持った消費者による自発的なUGCの生成を促進しています。特に、Teslaを初めて運転した際の驚きや興奮を捉えた「反応動画」、車の特殊機能を活用し音楽に合わせてライトを点滅させる「車両ダンス動画」など、エンタメ性の高いUGCが数多く投稿されています。

これらのコンテンツは視覚的にインパクトがあり、SNS上でバズりやすいのが特徴です。その結果、Teslaの認知度が自然と拡大し、新規顧客の関心を引きつけるマーケティング効果を生み出しています。

出典元:15 Takeaways From Tesla’s Marketing Strategy|MarketingExamined

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、ユーザーが自身の愛車との暮らしを発信できる場を提供することで、UGCを活用したブランドの魅力発信を実現しています。公式Instagramでは、ハッシュタグ「#トヨタグラム」の使用を推奨し、ユーザーが愛車との思い出や日常のワンシーンを投稿しやすい環境を整えています。

これらの投稿は、トヨタ公式サイト「みんなのトヨタグラム」にも掲載され、ユーザー同士のつながりを促進。これにより、ブランドへの親近感が高まるとともに、トヨタ車の多様な魅力がリアルな視点で発信される仕組みを構築しています。

飲食業界

飲食業界のUGC活用事例として、「くら寿司」「永谷園」の2社を紹介します。

くら寿司

くら寿司は、顧客との関係を深めるためのコミュニティプラットフォームを導入し、UGCの生成を促進しています。代表的な取り組みとして、ファン同士が交流し、情報交換ができる「くらトーク」や、新商品の意見投票やメニューランキングを実施する「ファン投票」などがあります。

これらの仕組みにより、ユーザーが積極的にくら寿司に関わる機会が増え、UGCが自然と生まれる環境が構築されました。また、ファンの声を反映したメニュー開発やキャンペーンを展開することで、「くら寿司の一員である」という参加意識を高め、ブランドへの愛着を強化する効果も生んでいます。

出典元:くら寿司好きが集まり、自由に交流・発信ができる場 公式ファンコミュニティサイトをOPEN 新商品へのファン投票や限定イベントも予定!―9月26日(火)から開設―|くら寿司

永谷園

永谷園は、ユーザーが同社の商品を使ったレシピや献立を「#永谷園」のハッシュタグで投稿することを促し、UGCを活用したブランドコミュニケーションを展開しています。公式アカウントでは、ユーザーが投稿したUGCをピックアップして紹介することで、商品の多様な活用方法を可視化し、新たな購入意欲を喚起。例えば、定番のふりかけやお茶漬けだけでなく、意外なアレンジメニューがシェアされることで、商品の使い方に新たな価値を提供しています。

出典元:永谷園公式(@nagatanien_jp)|Instagram

ファッション業界

ファッション業界ではどのようにUGCを活用しているのか、GUの事例を紹介します。

GU

GUの公式Instagramアカウントでは、一般ユーザーや人気インフルエンサーが投稿したGUアイテムを使ったコーディネートをリポストすることで、UGCを効果的に活用しています。リポストにより、他のユーザーが実際の着こなしを視覚的に理解しやすくなる効果があります。この手法で、GUの商品が「手軽に取り入れやすい」「実際におしゃれに着こなせる」という認識を広げることに成功しました。

出典元:GU(ジーユー)(@gu_for_all_)|Instagram

コスメ・美容業界

コスメ・美容業界のUGC活用事例を見ていきましょう。

JILL STUART beauty

JILL STUART Beautyは、UGCを積極的に活用するために、公式Instagramアカウントとは別にリポスト専用アカウントを運用しています。このアカウントでは、ブランドのコスメを使用したユーザーの投稿をリポストし、実際の使用感や魅力を視覚的に伝えることに特化しています。リポスト専用アカウントを設けることで、公式アカウントのビジュアルの統一感を維持しつつ、ユーザーのリアルな声を発信できる仕組みの構築に成功しました。

出典元:JILL STUART Beauty 公式 リポスト専用(@)|Instagram

オルビス

オルビス株式会社は、UGC活用ツールを導入し、ランディングページ(LP)に顧客のリアルな口コミや体験談を掲載することで、新規顧客の獲得効率を向上させています。実際に、この施策によりLPのCVR(コンバージョン率)が最大1.21倍向上し、購買行動への後押しとして大きな成果を上げました。

また、UGCの収集・活用・効果測定・改善のサイクルを継続的に回すことで、戦略的なUGC活用を実現。単なる口コミ掲載にとどまらず、データを活用しながら最適な運用を続けることで、より効果的なマーケティング施策へと発展させています。

出典元:【LPのCVR・1.2倍向上】ビューティーブランド・ORBISの新規獲得施策を成功させたUGC活用マーケティングの極意とは?|Letro

宿泊・旅行業界

宿泊・旅行業界のUGC活用事例として「Airbnb」「亀の井ホテル」の2社を紹介します。

Airbnb

Airbnbは、宿泊者とホストのレビューや写真投稿機能を活用し、UGCを効果的に活用しています。宿泊したユーザーが投稿するリアルな体験談や写真は、広告よりも信頼性が高く、他の宿泊希望者の不安を解消する要素として機能。口コミや写真を活用したこの仕組みにより、新規顧客の獲得だけでなく、リピーターの増加にも貢献しています。

出典元:Airbnb公式サイト

亀の井ホテル

亀の井ホテルは、UGCを活用し、自社サイトの魅力向上とオンライン旅行代理店への依存からの脱却を図っています。具体的には、各施設のトップページにInstagramのハッシュタグを埋め込み、宿泊客の投稿をWebサイト訪問者と共有。訪問者は実際の宿泊体験や施設の雰囲気を視覚的に確認でき、信頼感の向上につながる仕組みを構築しています。また、UGCを自動反映することで、サイトの更新作業が効率化され、運営側の負担も軽減されました。

出典元:複数拠点でのUGC活用法:自社サイトの魅力を高め、OTA依存からの脱却を|亀の井ホテルグループ様 | EmbedSocial

BtoB業界

BtoB業界のUGC活用事例として、Salesforceの事例を紹介します。

Salesforce

Salesforceは、UGCを積極的に活用し、顧客との信頼関係を強化しています。公式Webサイトの「お客様事例」ページでは、さまざまな企業の導入事例を紹介し、実際のユーザーの声や成功体験を共有することで、他の企業にとって有益な情報源となると同時に、Salesforceの信頼性や導入メリットを具体的に伝える役割を果たしています。

また、Salesforceはユーザー会を開催し、ユーザー同士が活用ノウハウや成功事例を共有できる場を提供。この取り組みにより、コミュニティ内での情報交換が活発化し、ユーザー同士のつながりが強化されています。

出典元:

お客様事例|セールスフォースジャパン

アイデアとつながりの宝箱!リーダーが語る、ユーザ会の魅力とは?|Salesforce サクセスナビ

UGCを活用する5つのメリット

UGCを活用することで得られるメリットは次の5つです。

- ユーザーからの信頼を得やすい

- 広告費・コンテンツの制作コストを削減できる

- SNSを通じたブランド認知度向上につながる

- ファンコミュニティの形成につながる

- SEO検索順位の向上につながる

1. ユーザーからの信頼を得やすい

UGCを活用する最大のメリットは、ユーザーの信頼を得やすいことです。その理由は、リアルな体験談と客観的な視点にあります。企業が発信する広告は、自社の商品やサービスの魅力を伝えることが目的のため、どうしても宣伝色が強くなりがちです。しかし、UGCは実際に商品を使用したユーザーが発信するため、「リアルな体験談」として受け取られやすく、共感を生みやすいのが特徴です。

また、UGCには肯定的な意見だけでなく、正直な感想や改善点なども含まれるため、より信頼性の高い情報として受け入れられやすいというメリットもあります。その結果、消費者は企業広告だけでは得られないリアルな視点で判断でき、購買意欲の向上につながります。

2. 広告費・コンテンツの制作コストを削減できる

UGCを活用することで、企業のコンテンツ制作にかかる負担を大幅に軽減できます。通常、広告やプロモーション用のコンテンツを制作するには、撮影スタッフやデザイナーの手配など、多くの時間とコストがかかります。しかし、UGCを活用すれば「ユーザー自身がコンテンツを作成する」ため、企業は制作の手間を減らしつつ、魅力的な投稿をマーケティングに活用できます。

3. SNSを通じたブランド認知度向上につながる

UGCは、SNSの特性を活かしてブランドの認知度を向上させる効果があります。SNSユーザーは企業広告よりも共感できる投稿に反応しやすく、興味を引くコンテンツを積極的にシェアする傾向があります。特に、友人やフォロワーの投稿は広告よりも信頼性が高く、拡散されやすいのが特徴です。

また、TikTok・Instagram・X(旧Twitter)では、バズ投稿が短期間で大きなリーチを獲得することもあります。ユーザーが投稿したブランドの商品やサービスに関する写真や動画が「おもしろい」「役立つ」と感じられると、自然と拡散され、多くの人の目に触れる機会が増えます。UGCを活用することで、広告に頼らずにブランドの魅力を伝え、認知度を高めることが可能です。

4. ファンコミュニティの形成につながる

UGCの活用は、ブランドとユーザーの関係を強化し、ファンコミュニティの形成につながるメリットがあります。企業がユーザーの投稿をリポストすることで、ユーザーは「ブランドに認められた」と感じ、さらに投稿する意欲が高まるという好循環が生まれるのです。

また、ブランドが積極的にUGCを活用することで、ユーザーとのつながりが深まり、継続的なファンが増加します。自分の投稿がブランドの公式アカウントで紹介されると、達成感が得られるだけでなく、そのブランドへの愛着が強まります。その結果、単なる購入者ではなく、ブランドを積極的に支持し、広める「アンバサダー」としての役割を果たすユーザーが増えるのです。UGCを活用したファンコミュニティの形成は、ブランドの持続的な成長に欠かせない要素となります。

5. SEO検索順位の向上につながる

UGCはSEO(検索エンジン最適化)にも効果的で、ユーザーの投稿やレビューが増えることで検索エンジンの評価が向上し、検索結果の上位に表示されやすくなります。Googleは「信頼性のある情報」を重視しており、実際の利用者による口コミや体験談はリアルな情報源として評価されやすいため、UGCが豊富なサイトは検索順位が向上しやすくなるのです。

また、ユーザー投稿では多様な表現が使われるため、想定外の検索ワードにも対応できるのが強みです。たとえば、「高保湿クリーム」という商品が「乾燥肌にぴったり」「冬の必需品」と表現されることで、検索流入の幅が広がります。

このように、UGCは検索エンジンからの評価を高め、より多くのユーザーにリーチするための重要な役割を果たします。

UGCを活用する際の注意点

UGCを活用する際には、次の3点に注意しましょう。

- 著作権や肖像権に注意する

- ステルスマーケティングにならないよう注意する

- ネガティブなUGCへの対応方針を決めておく

- 【美容・健康業界向け】薬機法・景品表示法を遵守する

著作権や肖像権に注意する

UGCには、ユーザーが撮影した写真や動画、作成したイラストなどのコンテンツが含まれ、著作権や肖像権が関係します。企業が無断で使用すると法的トラブルにつながるため、慎重な対応が必要です。

UGCの著作権は投稿者に帰属するため、リポストや広告転用の際は必ず許可を取得しましょう。また、他人が写っている写真を無断で使用すると肖像権侵害のリスクがあるため注意が必要です。

公式アカウントでUGCを紹介する際は、「#〇〇に投稿されたものは公式で紹介する可能性があります」と明示すると、トラブルを防ぎやすくなります。また、広告転用する場合は利用目的や範囲を明確にし、書面やメールで許可を得ることでリスクを最小限に抑えられます。

ステルスマーケティングにならないよう注意する

UGCを活用する際は、企業の意図が不透明にならないよう注意が必要です。特にステルスマーケティング(ステマ)は消費者庁によって規制されており、違反すると行政処分や企業イメージの低下につながるため、適切な運用が求められます。

PR投稿を行う場合は、「#PR」「#広告」などの明示が義務付けられており、違反すると違法となる可能性があります。また、インフルエンサーによる投稿も、報酬が発生している場合は広告として明確に表示する必要があります。企業が広告であることを隠し、あたかも一般ユーザーの投稿のように見せる行為は、消費者の信頼を損なうため避けるべきです。

透明性のある情報発信を徹底し、消費者に誤解を与えない運用を心がけることで、ブランドの信頼性を守りながらUGCを効果的に活用することができます。

ネガティブなUGCへの対応方針を決めておく

UGCにはポジティブな内容だけでなく、批判やクレーム、誹謗中傷などのネガティブな投稿が含まれる可能性があります。適切に対応しないと、炎上やブランドイメージの低下につながるリスクがあるため、以下に示すポイントを参考に、事前に社内で対応方針を統一しておくことが重要です。

・無視せず、誠実に対応する

・悪質なクレームや誤解を含む投稿には、正確な情報を提示し冷静に対応する

・むやみに削除するとさらなる反発を生む可能性があるため、削除対応は慎重に行う

ネガティブな投稿への対応を適切に行うことで、ブランドの信頼性を維持し、ユーザーとの関係性を良好に保つことができます。

【美容・健康業界向け】薬機法・景品表示法を遵守する

美容・健康系の商品を扱う場合、UGCの内容が薬機法や景品表示法に違反していないかチェックが必要です。消費者庁や厚生労働省の規制を遵守しないと、法的リスクやブランドイメージの低下につながるため、慎重な対応が求められます。

特に、企業がUGCを広告として活用する際は、消費者庁のガイドラインを確認し、表現を適切に調整することが重要です。健康食品や化粧品に関しては、効果・効能を保証するような表現が厳しく規制されているため、誇大広告にならないよう注意が必要です。

UGCを活用する際は、規制に抵触する表現が含まれていないかを事前に確認し、必要に応じて修正を行うことで、法的リスクを回避しながらブランドの信頼性を維持できます。

UGCの成功事例をもとに自社での活用方法を探ろう

UGCは、消費者のリアルな声を活用することで、ブランドの信頼性を高め、購買行動を促進する強力なマーケティング手法です。特にSNSが普及した現代では、企業の広告よりもユーザー投稿のほうが影響力を持ち、自然な形で商品やサービスが拡散されやすいという特徴があります。

UGCの活用方法は業界やブランドによって異なりますが、成功事例を参考にすることで、自社に最適な施策が見つかりやすくなります。本記事で紹介した各業界の事例をもとに、自社に合ったUGC戦略を考えてみましょう。

「UGCを活用したいが、どのように組み込めばよいかわからない」「SNSでのブランド認知を強化したいが、効果的な施策が見つからない」といったお悩みをお持ちの企業向けに、当社では「SNS統合コンサルティング」を提供しています。UGCを活かした戦略設計からSNS運用の最適化、効果測定までを一貫してサポートし、貴社に最適なUGC活用の仕組みを構築します。

複数アカウントの戦略・運用を統合設計で最適化します

UGCを活用してブランドの成長を加速させたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。貴社の課題に合わせた最適な施策をご提案いたします。

「認知度は高いのに売上につながらない」「施策を実施しても成果が出ない」などのお悩みはありませんか? 経験豊富なコンサルタントが貴社の課題を分析し、最適な解決策をご提案します。 まずはお気軽にお問い合わせください。