UGCとは?マーケティングにおける重要性や活用のメリット、成功事例をご紹介

UGC(User Generated Content)は、消費者の信頼を得ながらブランド認知や購買促進につなげる強力なマーケティング手法です。本記事では、UGCの意味や種類、企業の成功事例、導入時の注意点を解説します。ソーシャルメディア時代に欠かせないUGCを効果的に活用し、ビジネス成長につなげましょう。

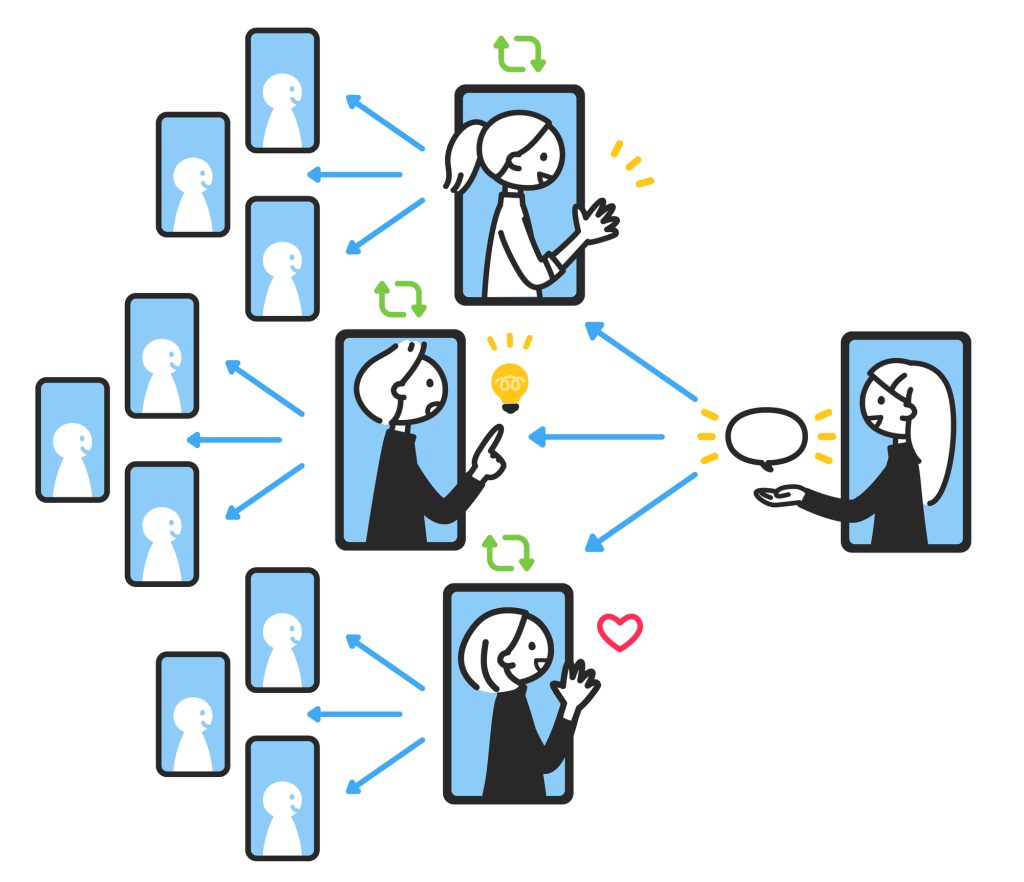

UGCは、SNSの普及とともに企業のマーケティング戦略に欠かせない存在となっています。従来の広告への信頼が低下する中、ユーザー自身が発信するコンテンツは影響力を増しており、ブランドの認知拡大や購買意欲の向上に貢献しています。

本記事では、UGCの意味やマーケティングへの活用方法、成功事例、導入時の注意点についてくわしく解説します。UGCの活用方法に悩んでいる方や効果的なマーケティング施策を模索している方は、ぜひ参考にしてください。

UGCとは?

UGC(User Generated Content)とは、簡単に言うと一般のユーザーが作成・発信するコンテンツのことです。ブログ記事やSNSの投稿、レビュー、動画、画像など、多様な形式が含まれます。

企業が発信する公式なコンテンツとは異なり、UGCはユーザーの実体験や意見が反映されたリアルな情報が特徴です。そのため、消費者の共感を得やすく、口コミのように自然に拡散される傾向があります。

近年、SNSの普及によりUGCの影響力は拡大し、企業のマーケティングにおいて欠かせない要素となっています。

UGCと似た概念には「IGC」や「CGM」があります。それぞれについて下記の表にまとめました。

| 種類 | 概要 | 主な例 |

| UGC(User Generated Content) | 一般ユーザーが自主的に作成・発信するコンテンツ | SNS投稿、クチコミ、レビュー |

| IGC(Influencer Generated Content) | インフルエンサーが発信するコンテンツ(PRや広告契約を含む) | インフルエンサーのYouTube動画、InstagramのPR投稿 |

| CGM(Consumer Generated Media) | ユーザーが作成・投稿することを前提としたメディア | 飲食店のクチコミサイト、ECサイトのレビュー |

UGCは企業が直接コントロールできないため、消費者目線のリアルな情報が集まりやすいのが強みです。一方、IGCはブランドの意向が反映されやすく、CGMはユーザーのレビューや評価が蓄積されます。目的に応じて適切に活用することが重要です。

UGCがマーケティングで重要視されている理由

UGCがマーケティングで重要視されている理由は、主に2つあります。

1.広告に対する消費者の信頼性が変化している

従来のマーケティングでは、テレビCMやデジタル広告といった企業主体の情報発信が主流でした。しかし、近年の消費者はこれらの広告を「売り込み」として捉え、信用しにくくなっています。

実際、株式会社オリゾの調査によると、SNSを1日平均2時間以上利用する18〜36歳の75%が「広告を出稿する企業やブランドに対して好感度が下がったことがある」と回答しています。

参照元:SNS世代が苦手な広告に関する意識調査|株式会社オリゾ

その背景には、「過剰な表現」「広告の多さ」「信頼性の低さ」などが挙げられました。

参照元:SNS世代が苦手な広告に関する意識調査|株式会社オリゾ

また、多くの消費者が広告をスキップしたり、ブロックしたりするため、従来の手法ではターゲットに届きにくくなっています。

参照元:SNS世代が苦手な広告に関する意識調査|株式会社オリゾ

この状況下で、企業主導ではなく、消費者が自発的に発信するUGCの価値がますます高まっているのです。

2.SNS時代におけるUGCの影響力が大きい

SNSの普及により、UGCの影響力はさらに拡大しています。消費者は商品を購入する際、「友達が使っている」「SNSで話題になっている」といった理由で判断する傾向が強まっています。

実際に、令和6年版消費者白書によると、「商品やサービスを検討する際に「決め手となる情報源」として「家族・友人・知人」が36.1%で最も高く、次いで「インターネット記事やブログ」が29.9%でした。

-1024x1826.png)

参照元:令和6年版消費者白書|消費者庁

また、15〜29歳の若年層では「SNS」と回答する割合が58.3%と最も高く、企業広告よりもフォロワーのリアルな意見を信用する傾向が明らかになっています。

このように、SNS上でのUGCは、ブランド認知度の向上や購買意欲の促進に大きな影響を与える要素となっています。

UGCは検索エンジン最適化(SEO)にも効果があります。Googleは、信頼性の高いコンテンツを評価する傾向があり、ユーザーのレビューやコメントが増えることで、サイトの情報量が増加し、検索結果の上位表示につながります。

UGCをマーケティングに活用するメリット

UGCは、企業のマーケティング戦略において多くのメリットをもたらします。ここでは、UGCを活用する4つの主要なメリットについて解説します。

1.企業やブランドに対する信頼獲得

近年、消費者は企業の広告よりも、実際のユーザーの声を重視する傾向があります。企業が発信する情報は「売りたい」という意図が見えやすいため、信用されにくくなっているのです。

一方、UGCにはユーザー自身の率直な意見や体験が含まれるため、他の消費者にとって信頼性の高い情報源になります。Amazonではレビュー数が多く、評価の高い商品ほど売れ行きが良いというのが最たる例です。

SNSでも、インフルエンサーだけでなく、一般ユーザーの投稿が購買行動に影響を与えるケースが増えています。企業がUGCを適切に活用することで、自然な形で信頼を獲得し、購買意欲を高めることが可能です。

2.ブランドの認知度向上

UGCは、消費者同士が自然に情報を共有し、拡散するため、ブランドの認知度向上に大きく貢献します。特にSNSでは、フォロワーの枠を超えて広がるケースがあり、思わぬかたちでブランドが注目されることもあります。

TikTokの「#〇〇チャレンジ」などのハッシュタグキャンペーンがバズることで、一気にブランドの知名度が向上するケースは少なくありません。企業はUGCを活用することで、広告費を抑えつつ、ブランドの認知度を拡大できます

3.コンテンツ制作のコスト削減

企業がすべてのコンテンツを自社で制作するには、多くの時間とコストがかかります。しかし、UGCを活用すれば、ユーザーが作成したコンテンツをマーケティングに利用できるため、制作負担を大きく軽減することが可能です。

たとえば、SNSでユーザーが投稿した写真や動画を公式アカウントで再シェアすることで、広告用のビジュアル素材を新たに作成する必要がなくなります。

UGCをうまく取り入れることで、企業のマーケティング効率を向上させ、限られた予算の中でも効果的なプロモーションを実施できます。

4.新たな消費者ニーズの発見

UGCは、単なるマーケティングツールではなく、企業にとって貴重なインサイトを提供する存在でもあります。ユーザーの投稿を分析することにより、想定していなかった商品ニーズや新しいターゲット層の発見につながるケースも珍しくありません。

たとえば、ある商品が特定のターゲット向けに開発されたものだったとしても、実際のUGCを分析すると、意外な層に人気があることが判明することがあります。

また、ユーザーが独自のアレンジを加えた使い方を発信する場合もあり、これが新商品の開発につながることもあります。UGCを通じて、消費者のリアルなニーズを把握し、より効果的なマーケティング戦略を立てることが可能です。

3.SEO対策としても効果がある

また、企業が想定していなかったニッチなキーワードでも、ユーザーの投稿を通じて検索流入が増えるケースがあります。たとえば、ユーザーの質問や体験談が自然に投稿されることで、検索意図に合致したコンテンツが生成されやすくなるのです。

その結果、企業の公式サイトやECサイトへの訪問者が増え、ブランドの認知拡大や売上向上にも貢献します。

UGCの種類と代表例

UGCはさまざまな形態があり、業種やターゲットによって活用方法が異なります。BtoCでは新規顧客の獲得やSNSでの認知拡大、BtoBでは信頼構築やリード獲得、ブランド認知の向上に効果的です。

ここでは、代表的なUGCの種類とその特徴を紹介します。

SNS投稿(Instagram・X・TikTok)

SNSは最もUGCが活発に生み出されるプラットフォームの一つです。Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなどでは、ユーザーが画像・動画・テキストを通じて情報を共有し、ブランドや商品の認知拡大に貢献します。

特にTikTokやXは拡散力が高く、一つの投稿が短期間で多くのユーザーに届くことが特徴です。企業は、ユーザーの投稿を活用して広告費を抑えながら、自然な形でブランド認知を広げられます。

ECサイトのレビュー・クチコミ

ECサイトのレビューやクチコミは、購入の意思決定に大きな影響を与えます。オンラインショッピングでは実物を手に取れないため、他の購入者の評価が重要な判断材料となるのです。

企業にとってはポジティブなレビューが増えることで、売上向上だけでなくSEO効果の向上も期待できるメリットがあります。ユーザーが自然に投稿するレビューには検索キーワードが含まれるため、検索結果の上位表示にもつながります。

ブログやYouTube、フォーラム投稿も、影響力の高いUGCの一つです。ブログでは、商品やサービスの詳細なレビューが記載されることが多く、SEO対策にも有効です。YouTubeでは、視覚的な情報が伝わりやすく、商品の使い方やレビュー動画が購買の決め手となることもあります。

ブログ・YouTube動画・フォーラム投稿

また、ユーザー同士が意見交換を行うフォーラムでは、製品の使用感や問題解決の方法が共有されるため、消費者にとって貴重な情報源となります。企業の公式サイトよりも、実際の消費者が発信するコンテンツのほうが信頼されやすく、購買行動に直結しやすいのが特徴です。

【BtoBのみ】業界フォーラム・コミュニティ

BtoB分野では、業界フォーラムやオンラインコミュニティがUGCの重要な発信源となり、企業や専門家が集まって業界の課題やノウハウを共有する場として活用されています。

具体的なUGCの例としては「製品の活用事例」「業界トレンドの議論」「Q&A投稿」「ウェビナーレポート」などが挙げられます。企業が顧客同士の情報交換を促進することで、ブランドの信頼性向上やエンゲージメントの強化につながります。

UGCを生み出すためのマーケティング施策

ここでは、企業が効果的にUGCを促進するための具体的な手法を紹介します。

ハッシュタグキャンペーン

SNSでハッシュタグを活用したキャンペーンは、UGCを自然に集め、拡散を促す有効な手法です。

たとえば、コスメブランドが「#私のベストコスメ」といったハッシュタグを設定し、ユーザーにお気に入りのアイテムを投稿してもらうことで、消費者同士の情報共有が活発になり、ブランドの信頼性が向上します。ハッシュタグがトレンド化すれば、さらなるブランド認知の拡大も期待できます。

コンテスト・プレゼント企画

UGCを促す手法として、コンテストやプレゼント企画も効果的です。

ファッションブランドの場合は「#ベストコーデコンテスト」を開催し、優秀なコーディネート投稿を選んで賞品を贈ることで、参加者だけでなく、閲覧者にもブランドの魅力を伝えられます。さらに、受賞作品を企業アカウントで紹介すれば、UGCの拡散が加速します。

商品・サービスのページ

ECサイトや公式サイトにUGCを掲載することで、リアルな使用感を伝え、購買意欲を高められます。

たとえば、アパレルブランドのECサイトで、実際の購入者が投稿したコーディネート写真を掲載すると、着用感がより伝わりやすくなります。

この手法を活用する際は「投稿者の許可を得ること」「ブランドイメージに合ったコンテンツを選ぶこと」が重要です。詳しくは「UGCを活用する際の3つの注意点」において後述します。

広告素材

UGCは、広告クリエイティブの素材としても非常に有効です。企業が制作した広告よりも、実際のユーザーが作成したコンテンツのほうが信頼されやすく、広告の効果を高められます。

たとえば、化粧品ブランドがInstagramのストーリーズ広告に、ユーザー投稿のビフォーアフター画像を使用すれば、リアルな使用感が伝わりやすくなります。

UGCを広告に活用する際は、著作権や肖像権の問題に配慮し、投稿者の許可を得ることが欠かせません。また、広告のターゲット層に合ったUGCを選定することで、より高いコンバージョン率が期待できます。

コミュニティの形成

ブランドのファン同士が交流できるコミュニティを作ることは、長期的なロイヤリティ向上につながります。

例として、ゲーム会社が公式フォーラムやDiscordグループを運営し、ユーザーがゲームプレイのスクリーンショットや攻略情報を共有できる場を提供することで、コミュニティの活性化につながります。

成功するコミュニティ運営のポイントは、企業側が一方的に情報発信をするのではなく、ユーザーの投稿にリアクションしたり、定期的にイベントを開催したりすることです。これにより、ブランドへの愛着を育み、自然なUGCの創出を促進できます。

UGCの活用事例

UGCを活用したマーケティングは、多くの企業で成功を収めています。ここでは、UGCを活用し成果を上げている企業の取り組みを紹介します。

※本記事で紹介する事例は、当社の取り組みではなく、他社の成功事例を基にしています。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、ユーザーが自身のトヨタ車との生活を共有するためのハッシュタグ「#トヨタグラム」を公式Instagramで推奨しています。ハッシュタグを使ってユーザーが投稿した愛車との思い出や日常を紹介しているのが、トヨタ公式サイト「みんなのトヨタグラム」です。このUGC活用により、ユーザー間のコミュニティ形成やブランドへの親近感が高まり、トヨタ車の多様な魅力が自然に伝わる効果を生んでいます。

株式会社スノーピーク

スノーピークは、UGCマーケティングツールを導入し、自社ECサイトでUGCを積極的に活用しています。具体的には、商品レビューの収集やInstagramとの連携、オンライン上でのQ&A機能を導入し、ユーザーとの1対1のつながりを重視した人間味のあるECサイトを目指しています。その結果、EC売上の約20%がUGC経由となり、UGCを閲覧したユーザーのコンバージョン率は、閲覧しなかったユーザーに比べて270%向上しました。

参照元:売上2割がUGC経由、スノーピークが目指す「1対1でつながる人間味のある自社EC」 |MarTechLab

GoPro Inc

GoProはUGCを活用し、YouTubeを中心にソーシャルメディア戦略を展開しています。2020年8月時点でSNSトラフィックの47%がYouTube経由で、主要動画の多くがUGCです。「GoPro Awards」は、ユーザーに賞金や製品を提供し、高品質なUGCを継続的に生み出す仕組みで、2019年には13万件のサイト訪問を記録しました。最大の「Million Dollar Challenge」は新製品発売と連動し、最新GoProで撮影された映像のみを対象とすることで製品の機能を自然にアピール。42,000本の動画投稿を集め、ブランド認知向上とコミュニティ拡大に貢献しました。

参照元:Digging into GoPro’s User Generated Content Strategy for YouTube | RightMetric

株式会社DoCLASSE

株式会社DoCLASSEは、40~50代の女性をターゲットとしたアパレルブランドです。同社は、Instagram上でユーザーが投稿したコーディネート写真(UGC)を公式サイトの商品ページに掲載する施策を導入しました。ユーザー目線のリアルな着こなしを紹介した結果、ECサイトのCVRが1.6倍に向上する成果を上げています。

参照元:【UGCは資産として活用すべきもの】ドゥクラッセ・CMO藤原氏が語る、アパレルブランドのマーケティングにUGCがもたらす価値とは?|Letro

UGCを活用する際の3つの注意点

UGCは、企業のマーケティングにおいて強力なツールですが、適切に管理しなければ法的リスクやブランドイメージの低下を招く可能性があります。ここでは、UGC活用時に特に注意すべき3つのポイントを解説します。

法令を遵守する

UGCをマーケティングに活用する際には、法令を遵守することが不可欠です。適切なコンテンツの取り扱いを行わなければ、企業の信頼を損なうだけでなく、法的リスクを伴う可能性もあります。以下に注意しながら、社内で明確なガイドラインを策定し、法務部門と連携しながら運用することが重要です。

著作権・肖像権

UGCはユーザーが作成したコンテンツであるため、その著作権は投稿者に帰属します。企業がユーザーの投稿を広告や商品ページに掲載する場合は、必ず事前に許可を得る必要があります。

また、投稿に第三者の肖像が含まれている場合、その人物の許可を得ずに使用すると肖像権の侵害になる可能性も否めません。特に、インフルエンサーや一般ユーザーの投稿を企業が二次利用する際は、利用規約やガイドラインを明確にしておくことが重要です。

薬機法(旧薬事法)

化粧品、健康食品、医薬品などのクチコミやレビューを企業がそのまま掲載することは違法となる場合があります。

たとえば、「このサプリメントを飲んだら病気が治った」といった表現を企業が引用して掲載すると、薬機法違反となる可能性があります。UGCを活用する際には、法的に問題のない表現かどうかを慎重に確認することが重要です。

ステルスマーケティングの規制

企業が報酬を支払い投稿を依頼したにもかかわらず、その事実を明示しない場合、ステルスマーケティング(ステマ)と見なされる可能性があります。

SNSのPR投稿やインフルエンサーマーケティングを行う際は、「#PR」「#広告」などの表記を明示し、消費者に対して誤解を与えないような配慮が必要です。

ネガティブなUGCへの対応に気をつける

UGCには、ブランドや商品に対するネガティブな投稿も含まれます。これを適切に管理しないと、ブランドの評判低下や炎上につながる可能性があります。

ネガティブなUGCがあった際は、無視せず、誠実に対応することが重要です。たとえば、「商品が壊れていた」という投稿に対しては「ご不便をおかけして申し訳ございません。詳細を確認させていただきますので、DMでご連絡いただけますか?」といった対応をすることで、ユーザーの不満を軽減し、企業の誠実な姿勢を示せます。

また、誤った情報が拡散された場合は、事実を明確にするための公式声明を発表することも必要です。ただし、過剰に反応すると火に油を注ぐ結果になることもあるため、状況を見極めながら冷静に対応することが求められます。

不正なレビューを排除する

UGCの中でも、レビューやクチコミは消費者の購買判断に大きな影響を与えます。しかし、一部の業者が不正なレビューを投稿し、評価を操作するケースも増えています。

不正レビューの例としては、「企業が自作自演で高評価のレビューを投稿する」「報酬を支払って高評価のレビューを書いてもらう」といった行為が挙げられます。これらの行為は、消費者の信頼を損ない、発覚した場合にはブランドの信用が大きく失われることにつながります。

企業がUGCの信頼性を保つためには、レビューの内容を精査し、不正と思われる投稿を削除する仕組みを整えることが重要です。たとえば、「実際に購入した人のみレビュー投稿を可能にする」「虚偽や誇張された内容の投稿を制限するガイドラインを設ける」などがあります。

消費者が信頼できるUGCを提供し、ブランドの信頼性を向上させましょう。

今後のUGCマーケティング

UGCは進化を続け、新しい技術と組み合わせることでマーケティングの可能性が広がっています。ここでは、今後注目されるUGCマーケティングのトレンドを紹介します。

AIを活用したUGC分析

AIの進化により、膨大なUGCデータを効率的に分析し、マーケティングに活用することが可能になりました。特に、SNS上の投稿やレビューをAIが自動で収集・解析し、消費者のインサイトを抽出する技術が注目されています。

AIの活用により、従来は人手で行っていたUGC分析の負担が大幅に軽減され、より精度の高いマーケティング施策を打ち出せることが期待されています。企業が効率的にデータを活用し、ターゲットユーザーのニーズを的確に把握できるようになることで、UGCマーケティングの可能性はさらに広がるでしょう。

メタバースやVR・ARとの組み合わせ

メタバースやVR・AR技術の発展により、UGCの形態も変化しつつあります。今後は、仮想空間や拡張現実の世界で生み出されるUGCが、マーケティングに活用されるケースが増えるでしょう。

たとえば、メタバース内のバーチャルショップでは、ユーザーが自分のアバターに試着させた商品のスクリーンショットをSNSに投稿することで、新しい形のUGCが生まれます。

このように、メタバースやVR・ARといった新技術を活用することで、消費者はより没入感のあるマーケティング体験を楽しめるため、企業と消費者の関係も一層深まることが期待されます。

UGCは今後もマーケティングに欠かせない要素

UGCは、消費者の信頼を得ながらブランド認知を拡大し、購買促進につなげる強力なマーケティング手法です。SNSの普及とともにその重要性は高まり、多くの企業が成功事例を生み出しています。しかし、UGCを効果的に活用するには、適切な戦略設計やリスク管理が欠かせません。

「SNS運用に時間がかかりすぎている」「どのプラットフォームに注力すべきかわからない」「UGCを活用したいが、どのように組み込むべきか悩んでいる」といった課題をお持ちの方は、当社のサービス「SNS統合コンサルティング」をご検討ください。複数のSNSアカウントの戦略策定から運用最適化、効果測定までを一貫して支援し、企業のSNS活用を成功に導きます。

貴社のSNS運用をさらに強化し、売上向上につなげたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。お問い合わせをお待ちしております。

トライバルメディアハウスは「SNSアカウントをどのように運用したらいいか分からない」「アカウントの役割や効果測定に悩んでいる」企業をご支援しています。SNS運用にお困りの方はお気軽にご連絡ください。

関連記事

本記事では、UGCを活用した企業の成功事例を業界別に紹介しています。広告への信頼感が薄れている現代では、UGCはマーケティングに欠かせないものです。成功事例をもとに自社での活用方法を探りましょう。

UGC創出にお悩みの方必見!本記事では、効果的なUGC創出方法や活用の流れについて解説しています。UGCを活用して、マーケティング効果を最大化しましょう!

UGCとCGMは、SNS時代のマーケティングには欠かせない要素です。本記事では、UGCとCGMの違いやそれぞれの活用方法、マーケティングへ効果的に取り入れるためのポイントも解説しています。

SNSマーケティングの現況を確認し、重要性が高まっているクチコミ(UGC)の注意点を整理したうえで、今取り組むべきSNSマーケティングの最適な戦術を考察します。