SNS運用ガイドラインのひな形の使い回しはNG!企業に適したルール作成・運用方法

最終更新日:2025-07-18作成日:2025-05-02

SNSの健全な運用には、ガイドラインの策定が必要です。あらかじめ定めたマニュアルに沿って運用することで、方向性のズレや炎上が防げます。

ガイドラインの作成にあたって、書籍やインターネットなどによくひな形が掲載されていますが、それをそのまま適用するだけでは不十分です。ひな形をベースとして、自社の実態に即したルールを設計しましょう。

今回の記事では、社内向けSNS運用ガイドラインで定めるべき具体的な項目の例や、自社の体制にフィットさせるコツをご紹介します。

SNS運用ガイドラインにひな形をそのまま使用するのがおすすめできない理由

SNS運用ガイドラインの作成において、一般公開されているひな形をそのまま適用するのは避けましょう。業界・業種や企業によって必要なルールが異なるため、ひな形を丸ごと引用するだけだと実態に即さないルールになりやすく、本来の目的が果たせません。

また、SNSは全世界で拡大を続けるソーシャルメディアであり、ルールもまだ流動的です。安易に決めたルールや、オーバースペックな内容が、逆にトラブルの原因になることもあり得ます。

ひな形は、あくまでもガイドライン作成のベースです。記載されている項目を参考に、自社の体制に合わせて慎重に検討してください。

SNS運用ガイドラインの種類

そもそも、SNS運用ガイドラインには大きく分けて次の3種類があり、それぞれ役割や定めるべき項目が異なります。

- 公式SNS運用ガイドライン

- ソーシャルメディアガイドライン

- コミュニティガイドライン

公式SNS運用ガイドライン

公式SNS運用ガイドラインとは、健全な運用を目的とし、自社の公式アカウント運用に関する指針を定めたマニュアルです。企業公式SNSの運用プロセスや情報発信の方向性、遵守すべきリテラシーなどを規定します。投稿品質を安定させるほか、社内における注意喚起を促し、業務属人化を防ぐために策定されるルールです。

ソーシャルメディアガイドライン

ソーシャルメディアガイドラインとは、従業員が個人でSNSを利用する際の行動指針やルール、マナーなどを定めたマニュアルです。従業員の私生活でのインターネットリテラシーを高める効果が期待できるとともに、社員としての自覚を促し、企業の品位保持を目的として作成します。

コミュニティガイドライン

コミュニティガイドラインとは、自社メディアやSNSの利用・閲覧のルールを定めた利用規約です。禁止行為や罰則を明示することで、ユーザーの自発的なルール遵守の姿勢を促し、健全な運営・運用につなげます。

>>内部リンク設置:「4-5 企業 sns 運用ルール」の記事(制作中)

社内向けSNS運用ガイドライン構成ひな形の例

社内向けSNS運用ガイドラインを作成する際は、まずひな形となる以下8つの項目をベースに設計し、自社に合わせて内容を調整していきましょう。

- 作成の目的に関する項目

- 運用の基本方針に関する項目

- 運用方法に関する項目

- 発信内容の免責事項に関する項目

- 業務上の禁止事項に関する項目

- ルールの適用範囲に関する項目

- 違反への懲戒に関する項目

- 附則に関する項目

作成の目的に関する項目

「作成の目的に関する項目」は、本ガイドラインを、誰が何のために策定するのかを示す規定です。主に、次のようなテキスト形式で記載します。

また、企業によっては下記のようにアカウントのリンクを記載するケースもあります。

- Facebook:アカウント名((https://〜)

- Instagram:アカウント名((https://〜)

- X(旧Twitter):アカウント名((https://〜)

- YouTube:アカウント名((https://〜)

- note:アカウント名((https://〜)

何を定めるガイドラインなのかをはじめに規定し、呼称や略称を定めておきましょう。

運用の基本方針に関する項目

「運用の基本方針に関する項目」は、SNS運用の目的や、担当者が遵守すべき姿勢・心構えなどを明らかにするセクションです。SNS公式アカウントの運用を通し、どのような内容・メッセージを発信するかという原則を記載します。発信内容の軸となる部分であり、明確化しておくことで運用の品質安定やブランディング、社内コンプライアンス意識の向上につながります。

運用方法に関する項目

「運用方法に関する項目」は、自社のSNS公式アカウントの運用体制を示す条項です。運用管理の責任元となる部門・部署を明記したうえ、基本方針を基に具体的な運用手順や、発信する情報の方向性を記載します。あわせて、火災や自然災害の発生、感染症の流行など有事の緊急対応の方針も、本項で示しておきましょう。

発信内容の免責事項に関する項目

「発信内容の免責事項に関する項目」は、自社のSNS公式アカウントを運用に関する責任の所在を明らかにするためのポリシーです。不正確な情報の発信を防ぐとともに、企業として責任を負うべき範囲を示すことで、担当者への注意喚起を促します。また、リンクした先での責任は負わない旨も明記し、外部サイトとのトラブルに対するリスクヘッジを図ることも必要です。

業務上の禁止事項に関する項目

「業務上の禁止事項に関する項目」は、業務や情報発信の具体的なやり方やルールを定める条項です。具体的には、無許可での情報発信や他ユーザーへの誹謗中傷、プライバシーおよび知的財産権の侵害などの禁止事項を定めます。またヒューマンエラーの防止策として、社内のチェック体制も本項で明記しておきましょう。

ルールの適用範囲に関する項目

「ルールの適用範囲に関する項目」では、本SNS運用ガイドラインがどの範囲まで適用されるのかを示します。「従業員」とアバウトに記載するのではなく、役員、一般社員、非正規社員(派遣社員、アルバイト・パートなど)というように細かく区分することで、関係者の当事者意識を醸成します。また、企業が知り得ぬところでのトラブル回避のため、退職した従業員の秘密保持に関しても記載しておかなければなりません。

違反への懲戒に関する項目

「違反への懲戒に関する項目」は、SNS運用ガイドラインに違反した場合の懲戒規定です。ガイドラインの違反に対して罰則があることを明文化することで、担当者および社内全体のコンプライアンスとリスク管理の意識向上につなげることを目的とします。

附則に関する項目

企業の公式SNS運用ガイドラインの末尾には「附則に関する項目」を記載しましょう。施行の年月日を明記し、適用・変更のタイミングを明らかにすることで、社内への周知徹底と混乱防止、ルール運用の円滑化が図れます。

SNS運用ガイドラインを運用する際の注意点

SNS運用ガイドラインは、ただ作成すればそれで完了するわけではありません。作成後、次の3つのポイントを心がけることで、運用ルールを自社に最適化できます。

- 社内に浸透させる

- 専任のチームを結成する

- 状況に応じてブラッシュアップする

社内に浸透させる

SNS運用ガイドラインは、社内で周知されて初めてその効果を発揮します。文書による通知のほか、定期的な社員研修などを通してルール遵守の意識を高めることで、トラブル回避と、スムーズかつスピーディーな対処が可能です。

専任のチームを結成する

SNSの運用業務は、たくさんの工程を、ルールを守りながら行わなければなりません。単独だとチェックが不十分になり、ヒューマンエラーや予期せぬトラブルを招くため、チーム体制で取り組むのがベストです。管理者を中心に、運用担当者やアシスタントなど複数人で専任チームを結成し、ガイドラインにもその旨を明記しておきましょう。

状況に応じてブラッシュアップする

SNS運用ガイドラインは、作成後の定期的な見直しが不可欠です。当初のルールのまま運用し続けていると、いずれ現在の実態や時代にそぐわないルールになってしまうでしょう。法改正やトレンドの変化といったタイミングで、ガイドラインも改訂し、ブラッシュアップしていくことが求められます。

SNS運用ガイドマニュアルの作成サポートは「トライバルメディアハウス」へ

企業公式SNS運用における業務の円滑化や炎上・トラブルの防止には、適切なガイドラインの作成が欠かせません。ひな形にある項目をベースとし、自社にマッチするルールに調整してマニュアル化したうえでSNS運用をスタートしましょう。

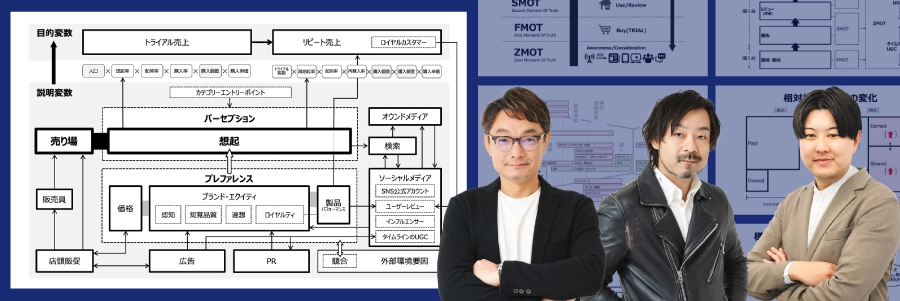

「自社に最適なガイドラインを作りたい」「何から始めればよいか分からない」といった課題を抱えている企業の運用担当の方は、ぜひ「トライバルメディアハウス」へご相談ください。SNS運用のプロとしての知識・ノウハウを駆使し、ガイドラインやマニュアルの作成を一からサポートします。運用と合わせた総合的なコンサルティングも可能ですので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

複数アカウントの戦略・運用を統合設計で最適化します

「認知度は高いのに売上につながらない」「施策を実施しても成果が出ない」などのお悩みはありませんか? 経験豊富なコンサルタントが貴社の課題を分析し、最適な解決策をご提案します。 まずはお気軽にお問い合わせください。